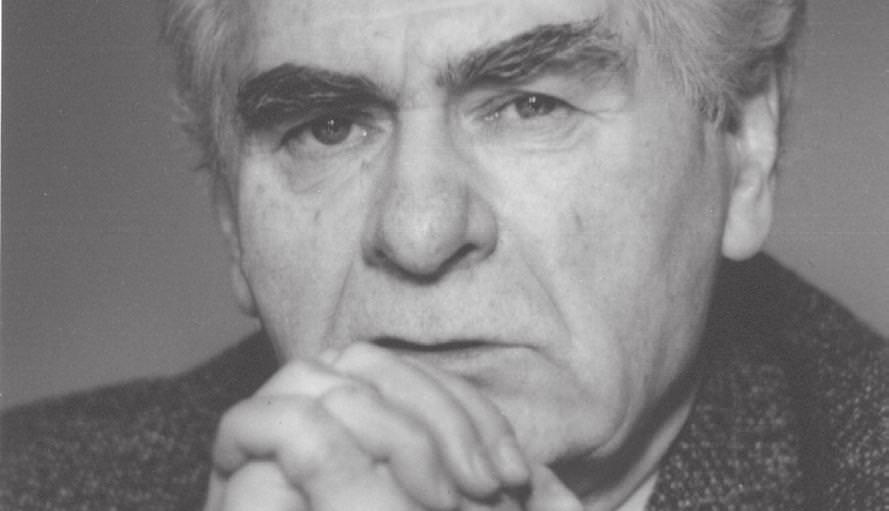

Павел Солтыс, музыкальный псевдоним Pablopavo (род. 1978) — писатель, вокалист, автор текстов песен и композитор. С 2003 года — один из участников группы Vavamuffin. В 2009 году начал сольную карьеру. Его музыка (отдельно или с ансамблем «Ludziki») универсальна. Ее трудно причислить к одному конкретному стилю. В 2017 году Павел Солтыс успешно дебютировал как прозаик со сборником рассказов «Микротики» и вошел в число номинантов на премию «Нике».

«Невозможно списать реальность в соотношении 1:1. Даже самые знаменитые “любители подслушивать”, Бялошевский, например, всегда сочиняют. Конечно, подслушивать — важно, мы получаем основу, сырье, но это только первый шаг. Я не делаю вид, будто дословно списываю свою прозу с действительности», — говорит Павел Солтыс, автор пользующегося успехом сборника рассказов «Микротики», лауреат премии им. Марека Новаковского, до сих пор более известный как музыкант Pablopavo. Беседовал Мих Совинский.

Перевод с польского Антона Маликова

Мих Совинский: «Микротики» вышли полгода назад. Тогда о них много говорили. Ты ожидал, что книгу примут так хорошо — и читатели, и критики?

Павел Солтыс: Нет, совсем не ожидал. Я пессимист по натуре. Еще до выхода книги решил, что две положительные рецензии, в идеале — от людей, с которыми я не знаком, — можно считать успехом. Ну и максимум пятьсот проданных экземпляров.

— Скромность?

— И она тоже, конечно, но главным образом — неуверенность дебютанта, плюс понимание того, что малые формы не пользуются высоким спросом на книжном рынке. Но я никогда и не гнался за грандиозным коммерческим успехом — в противном случае написал бы восьмисотстраничную книгу репортажей, поскольку они, пожалуй, сегодня продаются намного лучше… Меня поразила реакция так называемой серьезной критики, которая не только сочла, что книгу стоит прочитать, но и очень положительно о ней отзывалась. Хотя еще большую радость мне доставила реакция знакомых, не так много читающих, может, несколько книг в год — их тоже удалось как-то зацепить. Вероятно, я заполнил некую читательскую нишу. И самая большая неожиданность — кто-то ждал книгу Павла Солтыса.

— А ты думал о крупных формах? Вопрос не о планах на будущее, как может показаться, он важный, ведь через призму романа о реальности размышляется совершенно иначе.

— Конечно, думал — я люблю романы, с упоением их читаю, но если бы меня попросили назвать десять любимых книг, то большую их часть определенно составили бы сборники рассказов. Что-то меня влечет к этой форме. Может дело в краткости и сжатости? Раньше я писал песни, и такая форма для меня — естественная. Некоторые уверены, что писать рассказы проще, это как легкий музыкальный экзерсис — с чем я абсолютно не согласен. Рассказ требует совершенно иных навыков, чем роман. Не уверен, способен ли я поднять такую махину. В моем представлении писать роман — то же самое, что, — простите за лежащее на поверхности сравнение, — строить кафедральный собор. Абстрагируясь от содержания, это технически очень сложно. Мне недостает соответствующих способностей, я боюсь, что мое здание может обрушиться под собственной тяжестью. В моем случае, наверное, чем короче, тем лучше. Когда я переваливаю за двадцать страниц, то чувствую, что весь текст трещит по швам. Ну и есть еще прозаическая причина — роман требует колоссальной сосредоточенности и времени. А я, все-таки, веду образ жизни музыканта, поэтому пишу наскоками.

— Многие утверждают, что тексты, как литературные, так и музыкальные ты выуживаешь из окружающего мира, что ты подслушиваешь реальность. Тебя никогда не привлекала мысль создать что-нибудь с нуля?

— Не совсем так. Многие мои тексты, которые кажутся прямо-таки репортажами — художественные произведения. Конечно, я много наблюдаю, обращаюсь и к памяти — своей или чужой, — но потом все перерабатываю. Для меня всегда важны детали, а их, все же, поместить на первый план легче в рассказе, чем в другой форме. Конечно, когда читаешь того же Мысливского 1 видишь у него множество деталей, но эти кирпичики уложены в гигантскую конструкцию, которая, тем не менее, их выдерживает. Для этого нужен уникальный талант. Я привел в пример Мысливского, потому как раз читал интервью с ним, глубоко меня затронувшее.

— Почему?

— Он, например, сказал, что работа над каждой книгой начинается с создания особого языка. Полностью согласен, хотя иногда он может возникать благодаря интуиции, иногда его подслушиваешь. Так же он много говорил о периферии литературы, о своей этнографической деятельности, когда записывал реалии деревенской жизни и заодно открывал редкие языки, до сих пор не доходившие до широкой публики. И хотя, конечно, мне далеко до Мысливского, именно такой непрерывный поиск новых идиом для меня важен.

— Ты интересно говоришь о сочинительстве. Многие авторы не станут признаваться в том, что не до конца честны.

— Невозможно списать реальность в соотношении 1:1. Даже самые знаменитые «любители подслушивать», Бялошевский 2, например, всегда сочиняют. Конечно, подслушивать — важно, мы получаем основу, сырье, но это только первый шаг. Я не делаю вид, будто дословно списываю свою прозу с действительности

— Ты часто даешь слово людям, которые в польской литературе редко получают возможность высказаться. Зато их часто изображают, но обычно в роли жертв. У тебя по-другому.

— Я очень старался не лишать своих героев достоинства, что случается сплошь и рядом, если мы смотрим свысока, даже когда руководствуемся лучшими побуждениями. Так очень легко, превратить кого-либо в жертву, а то и в человека второго сорта.

— Мне в твоих текстах это очень нравится.

— Но это не всегда намеренно или осознанно. Я много узнал из рецензий на «Микротики» — критики обратили внимание на вещи, о которых я совершенно не думал, когда писал. Тексты зачастую намного мудрее, чем авторы, потому что в них происходят вещи, над которыми автор не властен или не отдает в них себе отчет. Такое получается только при встрече с внимательным читателем. Кто-то сказал, что моя проза «симпатическая» — мне это очень понравилось, хотя, когда писал, я следил только за тем, чтобы она была достаточно реалистичной. Мои рассказы не сложны с точки зрения сюжета, но я всегда стараюсь отыскать хотя бы одну щель, через которую удастся заглянуть глубже. Надеюсь, иногда это получается. Грабал 3 как-то сказал, что сюрреализм присутствует в реализме, только необходимо уметь его разглядеть. Я думаю так же — самые простые истории бывают необыкновенными.

— Эмпатия в твоей прозе действительно бросается в глаза. Может потому, что ее очень мало вокруг, как в современной литературе, так и в окружающей действительности. Преобладает эгоизм.

— У меня его тоже хватает, например в семейных историях того, кто очень похож на меня. Но я, наверное, удержался от цинизма, который считаю ужасно скучным. Мне известны возможности, которые он дает, очень люблю нескольких весьма ироничных писателей, но погружение в цинизм было бы крайне неинтересным.

— Согласишься ли ты с утверждением, что сегодня мы испытываем сильную нехватку эмпатии?

— Да, но я не сказал бы, что это явление исключительно польское. Мир очень изменился в последнее время, особенно в связи с экспансией новых СМИ, которые задавливают эмпатию. Ведь откуда она берется? Из разговора — из хотя бы попытки понять другого человека. А при тенденции к краткости, дополненной иронией, возникает проблема с эмпатией, обычно на нее нет времени. Вероятно, мы совершили ошибку как общество, слишком поверив в капиталистический культ победителей. Что сильно изменило коллективное сознание. Я не политический писатель, но вижу это на каждом шагу. Не хватает примеров чего-то еще, помимо достижения успехов.

— Я пошел в школу уже в Третьей Речи Посполитой 4 и у нас был предмет «основы предпринимательства». Прекрасно, но не хватало чего-то, что могло бы его уравновесить. Никто не позаботился об «основах солидарности».

— Я, конечно, понимаю такую реакцию на закат ПНР, но фактически с 1989 года в Польше абсолютно пренебрегали образованием, и это хорошо иллюстрирует тот факт, что профессия учителя потеряла престиж. А ведь от учителей зависит, как будет выглядеть общество через десятилетие или два. Я тоже помню по своей школе, как всех захлестнул капитализм — конкурсы предпринимательства, игра на бирже… Само по себе это, конечно, неплохо, но равновесие было нарушено. Мне повезло, или не повезло пойти в школу в переломный момент, когда новое и старое перемешивалось, как правило хаотично. Согласен с тобой — здесь не речь о великой идее, а о каждодневных, простых жестах, в которых отсутствие эмпатии очень заметно. Когда я ехал в США, все предупреждали меня об искусственной улыбке, обязательной там. Но в Америке я очень ее полюбил, потому что каждый поход в магазин доставлял удовольствие. Даже видимость способна создать позитивную атмосферу.

— Ты только что назвал себя аполитичным писателем. Можешь пояснить? В твоем случае это не так просто.

— Я определенно не выступаю ни за одну из существующих политических партий. Рискну сказать так: искусство — один из последних шансов навести мосты между противостоящими сторонами нашего национального конфликта. Одна и та же песня или книга может понравиться и человеку правых взглядов, и консерватору.

— Знаешь по собственному опыту?

— Да, недавно вышла очень хорошая рецензия на меня в правом еженедельнике, хотя ее автор точно знал, что время от времени я пишу для «Политики». Иными словами, все же периодически удается вырваться из примитивного разделения на «мы» и «они». Такая клановость нас когда-нибудь уничтожит, в конце концов случится что-то плохое — вопрос только когда. Я, конечно, не наивен и не верю, что моя книга обладает действующей силой в общенародном масштабе, но всякая мелочь имеет значение. Возвращаясь к политичности — каждый может послушать мои песни и понять, что я думаю о мире. Мне нет нужды что-либо объяснять, и уж точно нет нужды примыкать к какому-либо клану. Подобное очень мешает работе художника.

— Ты не веришь в политически ангажированное искусство?

— Конечно, верю. Существует множество прекрасных работ с политическим подтекстом, но для меня они должны быть сначала прекрасными, а только потом — ангажированными.

— Тебя не тянуло к левым? Я не говорю о конкретных партиях, скорее о социальной чуткости, которой много в твоих текстах.

— Меня когда-то пробовали склонить на свою сторону городские движения, но я по природе не оратор. Не считаю себя поэтом, но у меня, как бы сказать, характер поэта.

— Что ты имеешь в виду?

— Я не напишу манифест, но сочиню песню о бездомном. Это чуткость иного рода. Не представляю себя произносящим речь на митинге.

— А ты ходишь на них?

— Очень редко. Дважды в жизни решил, что должен, и пошел, один из походов закончился глубоким разочарованием.

— Почему?

— Потому что я оказался в толпе, которая выступала с определенными требованиями — на мой взгляд, правильными, — а к ним вышли депутаты сейма. Во-первых, они чудовищно плохо говорили. Как такое возможно, что профессиональные политики настолько отвратительные ораторы? Как подобное характеризует нашу политику в целом… Во-вторых, это было оскорбительно, потому что люди пришли с определенной проблемой, а они пытались втиснуть их в рамки своей партийности. Я испытал страшное разочарование, но это не значит, что я больше не пойду ни на одну демонстрацию.

— Ты почти всегда пишешь о вещах очень локальных, о конкретных местах в Варшаве, местах «потаенных», о которых пишут редко. Нечастое явление в польской литературе — скорее, оно ближе к чешским или русским традициям. Грабала мы уже вспоминали, так что теперь добавим еще Платонова.

— Такие традиции в польской литературе тоже существуют, но им как-то не удалось пробиться — они характерны для Липского 5, Бучковского 6 или Хаупта 7. Они, конечно, очень разные, но их объединяет поиск собственного пути. Мне просто такое очень нравится. А когда я пишу, то делаю это немножко и для себя тоже.

— У твоей Варшавы есть шик большого города. Я не большой ее поклонник, но у тебя она мне понравилась.

— У Варшавы много морд. Каждая из них настоящая, и каждая из них всегда только часть целого, как, например, навязчивая эстетика вечной спешки и носочного капитализма. Я защищаю те оставшиеся части Варшавы, которые все же существуют, хоть и не способны пробиться. Или существовали, потому что многие места, как в любом городе, безвозвратно исчезают. Например, того Грохова 8, какой я любил, уже почти не осталось.

— Ты не боишься демона ностальгии? Это, наверное, профессиональная болезнь у людей, пишущих об исчезающих местах.

— Конечно, очень легко впасть в ностальгический самоэротизм, который заключается в приятном прикосновении к печальным вещам. Меня восхищают ностальгия и меланхолия как таковые — из них можно очень много создать в литературном смысле. Но меня не интересует «литература с крышечками». Я, разумеется, сам играл в крышечки, и это было чудесно, но уже достаточно написано ностальгических текстов. Нужно помнить, что каждый когда-то был молодым, и вспоминать о молодости всегда приятнее, чем быть старым. Когда у Милоша спросили, что он думает о скоротечности времени, тот ответил, что он против. Я тоже против.

— В какой момент у тебя зажигается предупреждающая лампочка?

— Когда просачивается ненужная слащавость. Мой первый читатель — жена, она говорит, когда я перегибаю палку. Еще — самые близкие друзья. Ну и конечно, Магдалена Будзинская, выдающийся редактор в издательстве «Czarne».

— Случается, что во время авторских встреч, ты благодаришь ее за вклад и работу над твоей книгой. Редкость среди писателей.

— О редакторах и их работе говорится решительно мало. Хороший редактор бесценен, он позволяет избежать многих досадных промахов. А если к тому же он эмпатичный и добрый, как Магда, то может во многом помочь. Он не говорит «это нужно выкинуть», а работает с тобой. Я, например, пишу по-польски с ошибками, по крайней мере с точки зрения строгих правил. Бездушный редактор или корректор проявил бы безжалостность. Я несколько раз попадал в такие ситуации — например, в моих текстах переставляли местоимение «себя». Для меня в основе текста лежит его мелодия, если в ней начинают копаться, всё рассыпается. С Магдой у нас сходные вкусы в литературе, мы любим одних и тех же писателей. Встреча с ней мне многое дала.

— Меня очень радует то, что ты говоришь, потому что я давно думаю, что профессия редактора недооценена в литературной сфере.

— Абсолютно. Как недооценены хорошие переводчики, которые вместе с редакторами пришли к нам из лучшего мира. О них всё еще мало говорят. На одной из встреч, когда я об этом сказал, люди мне задавали вопросы, вроде: «ну и на сколько твою книжку сократили» или «сколько за тебя написали». Полное непонимание роли и значения редактора. В то время когда его отношения с автором не только глубокие и сложные, но и прекрасные.

— Прямо-таки интимные.

— Конечно. У меня сохранена переписка с Магдой, например — длинный диалог о вульгаризмах в польском языке. В общем, вклад редакторов в развитие литературы на самом деле огромный.

— Вернемся еще ненадолго к ностальгии. Некоторые говорят, что ты — голос поколения сегодняшних тридцати— и сорокалетних. Как ты себя чувствуешь в таком качестве?

— Стараюсь об этом не думать. Если хочешь что-то сказать о мире или о Польше, то, в силу обстоятельств, многие себя обнаружат в том, что ты говоришь. С другой стороны, существует соблазн подольститься к читателю. Легко угадать чувства своих ровесников и обращаться только к ним. Однако так было бы нечестно. Но вообще, мое самосознание как автора переоценивается, поскольку многие вещи проявляются только при контакте с читателем. Когда я пишу, то прежде всего стараюсь избежать перегибов. Хотя иногда они нужны — своего рода выход за границы кадра, чтобы увидеть, что делается по другую сторону. Однако нужно постоянно остерегаться, чтобы не начать жеманничать. О, опять странное слово… Много их прозвучало в нашем разговоре.

— Недавно ты сказал, что музыка, а особенно тексты песен, позволяют выразить эмоции, для которых иначе трудно найти слова. Подросткам она помогает рассказать о злости и гневе. Но большинство твоих слушателей — люди старше тридцати, значит здесь важно, наверное, что-то другое. Как бы ты это «что-то» назвал?

— Как музыкант я пишу, скорее, из состояния взволнованности, но надеюсь, что оно не переходит границу слащавости. Очень люблю слово «взволнованный». У него плохие ассоциации в польском языке, еще слышны отголоски «Прокаженной» 9, но ведь это неправда. Для меня взволнованность наступает в тот момент, когда я что-то читаю или слушаю и кажется, будто меня кто-то задел или вытолкнул на мгновенье из привычной колеи. Если искусство существует для чего-то, то именно для того, чтобы кого-то задеть. И я вовсе не о слезах.

— С недавних пор ты — художник, «работающий» на два фронта. В одном интервью ты сказал, что хотел бы, чтобы твои пластинки продавались также хорошо, как книги. Такая большая разница?

— Музыке пара тысяч лет. Она сопутствует нашей цивилизации с самого начала и был один короткий период, не продлившийся и ста лет, когда музыканты могли жить с продаж носителей со своими записями. Но это закончилось и уже точно не повторится. Я часто прихожу в ярость из-за того, что музыкантов обкрадывают, но не отдельные люди, а огромные корпорации, создавшие популярные стриминговые сервисы. Некоторые считали, что интернет демократизирует музыку, благодаря чему авторы станут жить лучше. Однако оказалось, что крупных игроков поглощают те, что еще крупнее. Это гигантский рынок, который постоянно расширяется, только музыканты зарабатывают все меньше. Но тут мы уже заходим на марксистскую территорию…

— Ты сам еще покупаешь пластинки?

— Да, но это уже из разряда сумасшествия, что-то вроде коллекционирования значков. Я люблю носители — CD, винил…

— … которые как раз снова впали в милость… Может быть, носители не отошли в прошлое навсегда? Новые изобретения открывают одни, не известные прежде возможности, но вместе с тем лишают нас других.

— Винил, прежде всего, красивый объект. У него свой ореол, легенда — людям, которые покупают пластинки, важна не только музыка, но и сам предмет. Я не говорю об очевидном, что винил иначе звучит. Это снобизм в хорошем смысле, он мне очень нравится. Намного лучше, чем покупка новых ботинок. О, наверное, это первый признак старости, потому что вот явление, совершенно мне непонятное. Кто-то записывает пластинку про одежду и ботинки. К тому же рэп. Меня всегда восхищал этот жанр — такая почти дословная, черновая запись реальности. Но когда это про ботинки, я выпадаю.

— Похожее было с бумажными книгами — им пророчили скорое исчезновение. А они прекрасно себя чувствуют, более того — появляются даже новые бумажные журналы.

— Привычка к бумаге пожалуй сильнее. Ну и нет Spotify для книг.

— Первые попытки уже предприняты, но пока слабые.

— Трудно судить, может через десять лет все радикально изменится. Пока все обстоит так, что у меня, похоже, одинаковое количество слушателей и читателей, но книг продано намного больше. Музыканты зарабатывают концертами — пора уже с этим окончательно смириться. Пластинки выпускаются для того, чтобы сообщить миру, что ты существуешь. Больших денег на них уже никогда не заработаешь. Когда я выпустил первую пластинку, как раз наступал закат той эпохи. Но у меня нет претензий — я делаю то, что люблю и мне еще удается что-то с этого иметь. Я был бы последним лицемером, если бы стал сейчас жаловаться.

— Чем еще отличается работа музыканта от писателя?

— В жизни музыканта самое худшее то, чего не видно, а именно постоянные дороги, которые на самом деле изматывают, поскольку на концертах всегда выкладываешься полностью. В англо-саксонском мире существует понятие «job» — я никогда не играю job-ов. О музыкантах часто говорят, что им свойственны разные прихоти, например, они требуют бутерброды только определенного вида. Но представь себе — ты в дороге девяносто дней в году, на протяжении целого квартала ешь бутерброды, которые не любишь. Это не прихоть, такая у нас жизнь. Зато есть одна вещь, которую ни с чем не сравнить, кое-что, недоступное ни писателю, ни любому другому художнику — может, кроме театрального актера, — возможность напрямую наблюдать эмоции своих слушателей. Конечно, нужно быть осторожным, потому что легко впасть в нарциссизм.

— Встречи с читателями этого не дают?

— Я обожаю встречи с читателями, но на них сохраняется некоторая дистанция, потому что люди приходят, уже прочитав книгу. Даже когда я читаю отрывок, эмоции совершенно другие. Их не сравнить с концертом.

Источник:

0 мыслей о “Павел Солтыс: «Меня восхищают ностальгия и меланхолия»”