Кристиан Люпа (род. 1943) — польский театральный режиссер и сценограф, не раз обращавшийся в театре к произведениям Томаса Бернхарда («Калькверк», «Риттер, Дене, Фосс», «Иммануил Кант», «Изничтожение», «Рубка леса», «Площадь героев»). Люпа по праву считается ведущим экспертом театральной адаптации произведений Томаса Бернхарда

С Кристианом Люпой беседовал Гжегож Хляста

Перевод с польского Антона Маликова

Гжегож Хляста: Кто для вас Томас Бернхард?

Кристиан Люпа: Это очень странный вопрос. Возможно ли вообще ответить на него одним словом? Он — величайшее литературное событие моей зрелой жизни. Ведь как правило литературные события жизни связаны с молодостью, с первыми взрослыми книгами. Я думал, что после 30 лет человек становится привередливым читателем, сдержанным, говорит о книгах: «Ну да, но таких больше нет», — и так далее. Зато, когда я прочитал «Калькверк», все изменилось. Это была безобразная с виду книга, которая лежала, словно кирпич, в книжном магазине издательства «Wydawnictwo Literackie», на улице Длуга в Кракове, и ее никто не покупал. Я заглянул в конец, и что-то меня задело, спровоцировало — то, что он особенный, другой, что он такой трудный. Я принялся за чтение. Когда прочитанное накопилось, что-то стало меня мучить, что-то стало меня беспокоить, и потом я уже читал лихорадочно. В Австрии говорят, что Бернхард заражает, что это болезнь. Так и есть. После «Калькверка» я не мог писать нормально — как Кристиан Люпа. Я писал, как Бернхард.

— Это как?

— Маниакально, повторяя предложения, допуская вещи, которые прежде не проходили внутреннюю цензуру.

— Что такое «Калькверк»?

— Известковый завод. Место, где когда-то обжигались известняки, а теперь — своеобразный дом. Этот дом в действительности существовал, он стоял на берегу озера, в окрестностях Гмундена — города, где поселилась семья Бернхарда. Дом очень старый, очень странный, совершенно необжитый, неприступный. Брошенный, запущенный, примостившийся под скалой. Этот дом полностью завладел воображением героя, потому что тот влюбляется в такие места, странные. Которые других отпугивают.

— Кто такой Конрад?

— Конрад — человек, который хочет написать «Трактат о слухе». Он — доморощенный философ, ученый. Всю жизнь был слишком болезненным, чтобы начать учиться, и поэтому в одиночестве преодолевает путь в духовный мир. И всю жизнь он не мог написать первое предложение, хотя, по его словам, весь трактат держал в голове. Кто такой Конрад? Я бы еще раз задал этот вопрос. Он — альтер эго Бернхарда, автора. Он — тот, кого Бернхард… Еще в пору, когда Бернхард был начинающим литератором, у него сформировалась привычка, которой здесь он впервые следует со всей жесткостью и безжалостностью… Он сперва конструирует своих персонажей по некоему образцу. А потом в них проникает — для него это очень личный момент, — как в троянского коня. Что-то вроде кукушечьего яйца… Или есть такие насекомые, которые откладывают яйца в гусениц других насекомых, и те в них развиваются. Что-то в таком роде, странное вытворял Бернхард. «Калькверк» — одна из таких максимально жестких акций проникновения и проживания чужой жизни — более значимой, потому что он в своих персонажах раскрывается полнее, нежели оставаясь собой. Подобные книги намного интимнее, чем автобиография.

— А жена Конрада — она кто?

— Конрад человек, не похожий на других, нелюдимый, с причудами… Жена Конрада, вероятно, из того же теста. И в то же время, совершенно другая. Мы знаем, что на момент действия романа она прикована к инвалидному креслу. Со своего кресла она не может встать уже много лет. Мы знаем, что когда-то, заключив брак, они путешествовали: странным образом у нас складывается впечатление, что в браке они только и делали, что путешествовали, в этом, похоже, они видели смысл брака, а о других его целях, кажется, понятия не имели. Перед нами люди, которые не до конца вырвались из детства. Таких людей много. Каждый в какой-то мере притворяется взрослым. Иногда же мы сталкиваемся со случаями патологическими и в то же время завораживающими. Это дети, которым плохо во взрослой жизни. Они не способны справиться со взрослой жизнью. Они не способны справиться с простейшими вопросами, которые для других элементарны — такими как покупка дома, квартиры и тому подобные земные, человеческие задачи, легкоразрешимые для обычных людей. Конрад с женой считают себя необычными. Он считает себя гением, но в то же время, у него случаются минуты сомнений, и тогда он скатывается на противоположный полюс тотального недоверия к себе. Тотального неприятия самого себя.

— Конрад шут, высокоразвитый интеллект, больной человек, ученый-философ, гений-безумец, оригинал или чудовище — потому что жестоко убивает жену?

— Ну, не знаю, жестоко ли. Так утверждают люди, так говорят свидетели — будто он жестоко убил жену. Еще свидетели утверждают, что Конрад был с ней необычайно груб, деспотичен, что всячески ее изводил, например, ежедневными упражнениями. Упражнениями по методу Урбанчича 1, которые должны были помочь в его работе над «Трактатом о слухе». Поскольку в его трактате о слухе должны содержаться не только физиологические открытия, касающиеся органа, за него отвечающего. Помимо всего прочего, «Трактат о слухе» должен был представлять собой своего рода синтез. Это одновременно и «Трактат о мозге», который одновременно должен быть трактатом о человеке, трактат о человеке одновременно был трактатом о механизмах разумной жизни и так далее. И все связывается с космосом — должен был получиться крупнейший труд. От слуха к Вселенной.

Так говорят свидетели (мы про эту пару всё узнаем от свидетелей, которые наведывались в Калькверк и эпизодически с жизнью странной пары сталкивались) — ну и мы знаем, что слова свидетелей субъективны. Вот свидетели-то и говорят о жестоком убийстве, мы не знаем каким было убийство. Но нельзя закрывать глаза на очевидные знаки, указывающие на то, что в отношениях пары присутствовал некий странный, труднообъяснимый конфликт, что-то вроде садомазохисткой игры. Вместе с тем, в определенные моменты мы замечаем какую-то беспомощность Конрада перед другим человеком. Тревогу, отчаяние из-за того, что состояние его жены ухудшается. Конрад говорит, что всё есть процесс разрушения, и разрушение действительно близкого ему человека он наблюдает.

Она тоже в определенном смысле ненавидит Конрада. Иногда говорит, что ненавидит его. Иногда говорит, что любит. Иногда испытывает отвращение к упражнениям, которые ей непонятны. Она просто исполняет странные прихоти. Временами это чтение. Конрад обожает Кропоткина (его фамилия всегда веселит и читателей, и зрителей — когда мы играли «Калькверк»). Никто не знает, что Кропоткин — крупное имя в истории российской науки начала двадцатого века. Ученый, исследовавший механизмы социумов.

— Конрад и его жена истязают друг друга чтением книг, которые любят.

— Именно. И все же, можно задаться вопросом, не получают ли они, случаем, удовольствие от такого истязания? Не заключается ли, случаем, в этих страданиях единственный смысл жизни? Не представляют ли они своего рода мучительное противоядие против пустоты, которая еще страшнее.

— И у нас ни в чем нет уверенности. Ни в том, о чем вы говорите. Ни в словах свидетелей, которые, не подвергая сомнению, приводит страховой агент — он же рассказчик. Полифония точек зрения крупных монологистов, мелких монологистов.

— Да, да. Ну, все заражены центральным монологом — Монологом Конрада. Захватывающая идея. Начиная произносить монологи Конрада, они сами заражаются его монологом и сами через монолог Конрада становятся монологистами.

— Иначе говоря, ничего нет. Это нигилизм?

— Не знаю. Можно сказать, что это место пустует, что там должно что-то быть, но неизвестно, есть ли там что-то — оно оказывает какое-то воздействие, выполняет какую-то функцию. Ненаписанный трактат — отправная точка, точка гравитации, все вращается вокруг него. Жизнь городка сосредотачивается на наблюдении за жизнью этого чудака. Местные жители одержимы Конрадом, которого не понимают. «Калькверк» написан, как житие святого. Свидетели сообщают о некой личности, на которой сконцентрировано всеобщее внимание, которую изучают с непоколебимым упорством, которую не могут оставить в покое. Невзирая на то, что этот человек, по сути, — воплощение несчастья, воплощение неудачника, воплощение краха человеческого помысла… Этот крах человеческого помысла становится своеобразным символом. Его поражение, на самом-то деле — поражение человека вообще. Если Бернхард настолько отождествляет себя с главным героем, то возникает вопрос, почему он отождествляет себя с тем, кто не в состоянии написать одно-единственное предложение. Не в состоянии написать задуманный трактат. В то время как Бернхард пишет маниакально, пишет безостановочно. Конечно, мы знаем, что Бернхард испытывал трудности с писательством, страдал от одержимости, что то единственное занятие, в котором он видел смысл жизни, причиняло мучения — ему постоянно казалось, будто что-то мешает писать — его болезнь, страх, ощущение, что где бы он ни начинал писать, у него случались приступы удушья.

— Из-за того, что слова все опошляют?

— Из-за того, что слова каким-то образом все сводят на нет. Как он сказал: делают посмешище из замысла, первозданного образа, сокрытого в человеке. В тот момент, когда его облекают в слова, он начинает деградировать, оскудевает — настолько, что самое, вероятно, важное, самая важная тайна, которую предстояло постичь с помощью литературного акта, в действительности ускользает. Весь литературный акт превращается в блуждание вокруг пустого места, и, правду говоря, такой литературный акт совершает Конрад, но не на бумаге, а устно. Он не способен написать «Трактат», зато его монолог — обо всем вокруг. Его монолог — это абсурдный, но невероятно честный и абсурдно гротескный взгляд на состояние человечества. И будучи тем самым монологизирующим научным, литературным импотентом, он создает другое произведение. Произведение о ненаписанном трактате, и, думаю, Бернхард глубоко отождествляет себя с этой ситуацией. Его писательство — такое же блуждание вокруг чего-то, что ему так и не удалось постичь. Он много раз пробовал погрузиться в ту самую тайну, в ту, самую важную, лежащую в основе всего драму, какую представляет собой жизнь, личность, индивидуальность — и эта драма на самом деле всегда ускользала и исчезала.

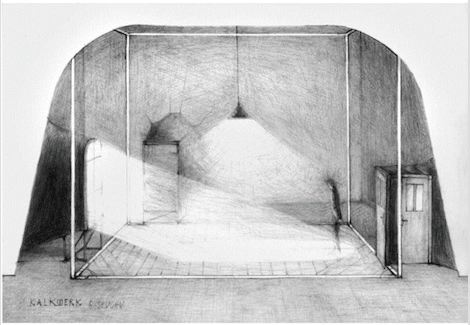

— «Калькверк» выходит в Польше второй раз. Первую книжку издали в 70-е годы. В 92-м году вы поставили гениальный спектакль «Калькверк». Как вы думаете, почему люди именно в этой книге и в этом спектакле обнаружили себя и признали, что это гениально?

— Для нас работа над этим текстом была серьезным вызовом, а результат стал неожиданным. Есть тексты, в которых содержится такая невероятная мощь, что они действуют магически на людей, за них берущихся. Бернхард нам благоволил, он управлял нашей интуицией. Мы были заражены Бернхардом, и думаю, энергия нашей зараженности сыграла важнейшую роль при создании спектакля, который впоследствии мы очень любили. Он жил, его судьба, развитие, непрекращающийся процесс создания… Он изменялся, преображался, как будто старел с нами, с главными героями. А на самом деле, как будто стремился дорасти до возраста героя, живущего в Калькверке.

— Но что именно разглядели в нем люди, из-за чего стали считать его гениальным?

— Каждый увидел то, что составляет неотъемлемую часть любой личности. Безумство стремления. Мечту о стремлении к чему-либо. Акт творчества — не только то, чем его привыкли считать. Не стандартные произведения. В этом спектакле каждый почувствовал себя творцом. А значит, получил возможность встретиться со своей мечтой о творчестве. Даже если сам на столь очевидное творчество не решился. И не избрал для себя такой путь.

— А проще?

— Люди увидели, что самые главные и самые сокровенные мечты каждого человека обречены на поражение. И тем не менее, в погоне за своей мечтой человек, все же, чего-то достигает. Я думаю, в этой книге есть своя позитивная энергия, несмотря на мрачные краски. Есть в ней какая-то ярость мечты! Зрители любили Конрада. Этого психопата, маньяка любили, потому что он не признавал компромиссов, не шел на попятный. В нем была детская ожесточенность человека, продолжающего идти, несмотря на то, что, кажется, всё против него. Более того, Конрад — не профессор, не мастер своего дела, не пользующийся признанием ученый. Его доморощенная мечта обречена стать посмешищем. Мы наблюдаем за личностью, обреченной стать посмешищем. Мы наблюдаем за противостоянием обреченности, отчаянными попытками не выглядеть смешным, постыдно смешным. Каждому человеку много раз в жизни приходилось испытывать не только поражение, ему приходилось испытывать и унижения. Абсолютный позор. И все это человек держит в секрете. Все это человек уносит с собой в могилу. Все то, что человек уносит с собой в могилу, здесь, с помощью книги Бернхарда, мы обнажаем, вытаскиваем наружу. И каждый зритель может ту часть себя, которой он стыдится, которую не признает, то свое истинное «я», заставляющее его краснеть, не официальное, а потаенное, несчастное — увидеть. Непризнанное истинное «я» здесь было признано, его полюбили, несмотря ни на что. Несмотря на приступы ожесточенности. У нас создается впечатление, что автор, не знающий пределов в своих негативных приступах, сам представляет собой механизм для непрерывной аккумуляции таких приступов. Таков Бернхард, таков Конрад.

— Он постоянно мечется. Хочет быть один, но хочет прорваться к людям. Страдает от одиночества, и в то же время жизнь с женой для него — ад.

— Да, все это вещи, относящиеся к области стыдного. Соприкосновение с этой областью, в существовании которой мы вынуждены признаться под каким-то странным давлением. Бернхард нас поначалу принуждает, насилует. Нам тоже удалось изнасиловать зрителей в театре. Сначала мы насилуем зрителя, а впоследствии ему приятно от того, что его изнасиловали. Впрочем, это довольно простой механизм.

— Кто для вас зритель? Он вообще нужен в этих грандиозных монологах? Как у Бернхарда, так и у вас. Создается коммуникационная ситуация, в которой что-то навязывается, и между прочим великие монологисты рассчитывают на ответ. А вы сидите во время спектакля, кряхтите, копошитесь, болтаете. Вам вообще есть дело до зрителей?

— Со зрителями отношения весьма извращенные. Временами напоминают любовные: когда очень хочется, ты не можешь. Когда не хочется — можешь и т.д. Если художник слишком заботится о публике, он обречен на фальшь. Он не сможет делать то, в чем состоит его подлинное, персональное, ценное высказывание, а может, даже не осмелится рискнуть и ступить на зыбкую почву, не осмелится погрузиться в свои вопросы, зайти на территорию особой опасности. А все потому, что он будет стремиться сделать продукт, который принесет удовлетворение. Забота об удовлетворении зрителя приводит к тому, что, на первый взгляд, продукт действительно это удовлетворение приносит, но, как правило, бывает наоборот. Великие актеры знали, что, когда они сосредоточены на мысли об удовлетворении зрителя, им не удается зрителя удовлетворить, поскольку они закрыты, напряжены, у них нет доступа к самим себе. Они чересчур заняты зрителем. Например, Лоуренс Оливье перед каждым спектаклем, что-нибудь говорил, отправлял своеобразный магический ритуал, каждый раз по-новому формулируя предложение. «Мне на тебя насрать», — говорил он, думая о зрителе. Он употреблял очень крепкие выражения, говоря о зрителе.

— У меня тоже иногда создается впечатление, что вам насрать на зрителя. Такая нарочитая несценичность, разрыв формы. Как у Бернхарда.

— Если человек хочет быть честным и хочет высказываться о вещах, которые сам считает важными, таинственными, которые ему самому не до конца ясны, то такое погружение вовсе не означает, что ему насрать на зрителя, совсем напротив. Взаимоотношения со зрителем развиваются на разных уровнях. Устанавливая с ним слишком поверхностную связь, мы не можем рассчитывать на связь более глубокую. Возвращаясь к Лоуренсу Оливье. Если после высказывания: «Мне на тебя насрать» ему удается сыграть очень личный спектакль, если его роль получается глубоко личной, то на самом деле парадоксальным образом оказывается, что ему не насрать на зрителя, потому что он дает зрителю нечто ценное. При условии, что поначалу ему на него насрать. Когда же актер говорит: «Я зрителя ценю, я зрителя уважаю, все для зрителя», — и играет поверхностный, схематичный спектакль, в котором нет ничего новаторского, то на самом деле ему насрать на зрителя. Если уж мы используем это слово.

— В таком случае, что для вас театр?

— Театр для меня — место, которое, вероятно, лишь частично открыто для посещения. Зрители идут в театр, как в некое место, где что-то происходит не только для них. Так, как, например, люди приходят в церковь. Место религиозных встреч — место, где совершается нечто более глубокое, чем повод для визита туда. Для похода туда. Театр для зрителя — место, где он получает доступ к человеческой жизни, к личности, к человеческим проблемам, к заключенной в человеке тайне. К определенному процессу, в котором мы все участвуем, но не до конца знаем, в чем этот процесс состоит. Искусство — своего рода акт или мистерия соучастия. В этом соучастии мы преображаемся. После того, как мы пережили что-то с произведением искусства, мы обретаем некий свет, который можем использовать, чтобы жить по-другому. Чтобы сделать что-то новое со своей личностью. Несмотря на то, что мы не до конца знаем, с чем имеем дело. Это происходит не только на интеллектуальном уровне. Искусство существует не для того, чтобы поставлять исключительно интеллектуальную добычу, то есть вещи, которые можно высказать, сформулировать до конца. Для меня театр еще и место, где я узнаю о другом человеке и о себе больше, чем в жизни. Репетиции в театре для меня — акты познания. В процессе репетиций мы соприкасаемся с самыми разнообразными видами давления, которое обычно оказывается на личность, а также исходит со стороны личности. Репетиции — это встречи того, что приходит извне, с тем, что исходит изнутри. Встречи, которые не случаются в нашей жизни, потому что мы слишком заняты собственным счастьем, а значит определенные ситуации проходят мимо нас. Театральные репетиции — это ритуалы, очень странные процессы. Актеры часто говорят, что, на самом деле, жизнь театральных персонажей, или та жизнь, которая происходит в спектаклях или на репетициях, для них — более осязаемая, личная, в большей мере принадлежит им, чем та жизнь, которую они проживают, и которая нередко проходит мимо нас.

— То есть в каком-то смысле театр не важен. Важны давление, напряжение, встречи, процессы, о которых вы говорите?

— Именно это и есть театр! И публика приходит туда, потому что там все это находит. Если театр производит только спектакли, то зритель приходит в пустоту. Тогда приходить туда незачем.

— А вы что производите?

— Мой последний замысел, проект — постановка пьесы, у которой еще нет названия. Во Вроцлаве. Это очень своеобразная затея. Я пригласил участвовать в ней Дороту Масловскую. Мы встречаемся с группой актеров, которые будут отталкиваться от с самих себя. От своей личности, мечты… И по их первым импровизациям Дорота начнет что-то писать.

— Как получилось, что вы стали режиссером?

— Сам не знаю. Сначала я хотел быть художником. Позже, уже став художником, внезапно понял — я тогда учился в институте, — что это искусство страшно ограничивает. И именно то, что меня более всего увлекает — наррация, повествование, некая фантазия — остается вне пределов живописи, которая, скорее, создает собственно пространство, мир. Ну и я тогда мечтал о кино. Мне не удалось стать кинорежиссером, потому что в киношколе в Лодзи не сочли это возможным. И хорошо. Тогда в Лодзи я начал работать со студенческим театром и почувствовал его магию. Но помыслить не мог, что на всю жизнь останусь в театре. Я думал, что эта история продлится десять лет, после чего я займусь чем-нибудь посерьезнее.

— А вы смотрите спектакли Кшиштофа Варликовского или Гжегожа Яжины?

— Конечно, смотрю. Последних их работ я не видел. Потому что, к сожалению, наша жизнь становится все более вампирической. В XXI веке просто нет времени. Произошло нечто странное. Нужно присмотреться к XXI веку и что-то сделать с механизмом времени. Во всяком случае, времени ни на что нет. В конце концов, они — молодые люди, в которых я поверил и которым желаю всего самого лучшего. Они уже зрелые. У них есть собственный путь. И я счастлив, что в польском молодом театре сильно присутствие мечты, мечтательности.

— Когда вы смотрите вперед, что видите?

— Я вижу манящий морок. В нем — силуэты, дорога, город… Будущая жизнь представляется мне захватывающей. Иногда я думаю: как жаль, было бы мне сейчас двадцать лет — и не для того, чтобы еще раз прожить свою жизнь. Не знаю, хочу ли я еще раз проживать свою жизнь. Зато мир, который сейчас зарождается — некоторых он приводит в ужас, но я бы с большим удовольствием посмотрел, что будет твориться через пятьдесят лет, например.

— Над вами на стене в вашей комнате висит распятие. Что вы думаете о Боге?

— С Богом у меня странно. Без Бога человек не может. Связь человека с божеством — императивного свойства. Божество есть нечто, что заставляет человека двигаться вперед. Говорит: «Делай то, чего не можешь, делай то, что выше твоих сил…» С тех пор, как человек подхватил этот странный ген; так может, этот ген и есть Бог. Известно, что в каждый период существования религии, культуры создаются свои образы Бога. Тогда как его подлинность заключается в работе людей, которые пытаются к Нему приблизиться. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что мы здесь, в Европе связаны с формой Бога христианского, и глупо было бы в себе этого не распознавать и этого в себе не искать. В этом смысле я — человек религиозный. В то же время, я не принадлежу к католической Церкви.

— Вы боитесь смерти?

— Как и все. Но есть нечто утешительное в том, что больше всего человек боится смерти, когда ему двадцать один год. Сразу после созревания ужас смерти просто панический. А потом, когда человек становится старше и подступает к смерти ближе, страх ослабевает. Разумеется, когда приходит такой момент, что болезнь или ситуация берут тебя за горло, ты трясешься от страха… И всему твоему духовному опыту, который должен тебе помочь сблизиться, свыкнуться со смертью — грош цена. Но бессмысленна ли работа, направленная на то, чтобы таким образом свыкнуться со смертью? Нет. Высший смысл заключается именно в том, что свой земной путь человек проходит, неустанно преодолевая собственный страх. И страх дает мощную и неиссякаемую энергию. Пока мы боимся смерти, у нас есть энергия.

— Быть геем проклятие или дар?

— Это просто состояние. Проклятием оно становилось во времена, когда общество создавало такой контекст. Быть геем в XIX веке — кошмар. Страшно, когда человек не может прожить свою жизнь честно. Искренне. Смотреть людям в глаза и говорить о своей индивидуальности так, как имеет право говорить каждый человек. Быть геем сейчас, когда что-то происходит, захватывающе. В настоящий момент полностью меняется ситуация, меняется ситуация в нравственной и культурной сфере — восхитительно, что у человека есть возможность в этом участвовать, что-то сделать.

— А быть поляком?

— Сегодня это чрезвычайно трудно, по многим причинам бытие поляком внушает нам отвращение. И весь этот натиск, давление, вся эта истерия, на самом деле, оказывают прямо противоположное действие. Патриотические, национальные ценности теряют значимость и тем самым становятся никому не нужными. Думаю, сегодня каждая европейская нация стоит на пороге содружества. И в какой-то момент сказать себе: «Я европеец» или «Я человек» — означает принять новый вызов. И вступить в контакт с собственной национальной идентичностью при помощи языка… Наша принадлежность к самостоятельным, индивидуальным, неповторимым культурам — то же самое, что и наша собственная индивидуальность. В наших культурах есть нечто, что мы должны дать другим. Быть поляком стоит тогда, когда с немцем, французом можно поделиться чем-то, имеющим общечеловеческое значение — например, показать угол зрения, который ему не доступен.

Источник: