Андре Асиман (род. 1951) — американский писатель, литературовед, профессор Городского университета Нью-Йорка, где преподает историю и теорию литературы и ведет спецкурс по творчеству Марселя Пруста. Международную популярность ему принес роман «Call me by your name», который вышел на русском языке в 2019 году под заголовком «Назови меня своим именем» в издательстве Popcorn Books, перевод с английского Анны Захаровой.

С Андре Асиманом беседуют Игнаций Карпович и Юлиуш Куркевич.

Перевод с польского Ольги Чеховой

«Язык обманывает и вводит в заблуждение именно потому, что, пользуясь им, мы чувствуем себя умнее, человечнее. А между тем язык ограничивает наш эмоциональный диапазон. Моя глухая мать была подобна Чужому. Ее чувства не передавала грамматика ни одного земного языка.»

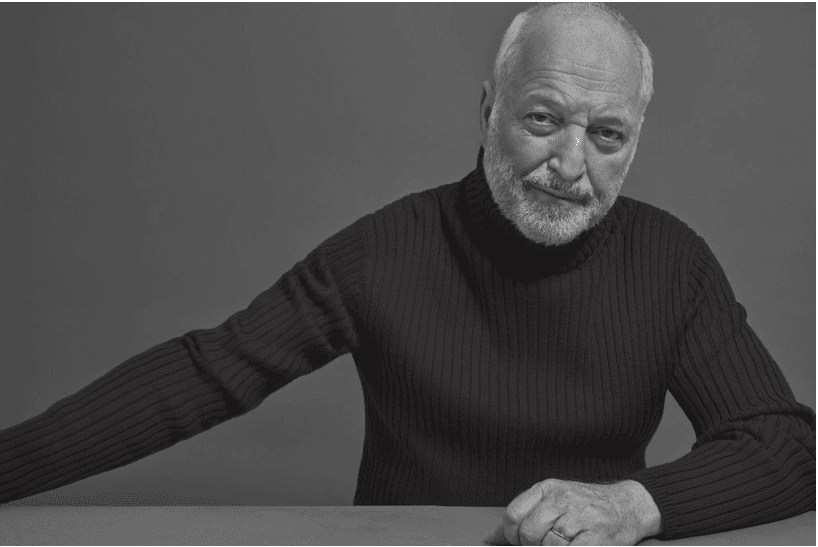

С американским писателем и литературоведом, профессором Андре Асиманом мы встречаемся в его нью-йоркской квартире. Огромное полупустое помещение, белые стены, окна с поднятыми жалюзи, диваны в сдержанных бежевых тонах, пустынная духота и стоячий воздух.

Атмосфера безличности, скорее, ассоциируется с просторными гостиничными апартаментами, чем с эпизодом из повседневной жизни. Присутствие индивидуальности выдают, кажется, только восточные ковры. Асиман — элегантный мужчина под семьдесят с безупречной внешностью, застенчивой улыбкой, изящными движениями и неамериканским акцентом — сефардский еврей, изгнанный из Египта вместе с диаспорой после шестидневной войны (1967).

Международная слава обрушилась на него довольно поздно — в начале 2018-го. Именно тогда фильм по его роману «Зови меня своим именем» (2007), снятый почти бесплатно друзьями, стал одним из фаворитов «Оскара» этого года 1.

Действие картины происходит в середине 80-х в северной Италии. В фильме рассказывается о романе итальянского подростка Элио и американца Оливера двадцати с небольшим лет, происходящем на глазах у относящихся ко всему с шокирующим пониманием родителей Элио, итальянских евреев с американской и французской родней.

В Польше выходит новый роман Асимана — «Восемь белых ночей». История беспокойной, невротической любви мужчины и женщины (начинающаяся с ее признания: «Я — Клара»), которая разворачивается в последнюю неделю года на Манхэттене. Как во всех книгах Асимана, в центре повествования — острый для сегодняшнего дня вопрос: способны ли люди вообще друг друга понять?

Мы и сами мямлим что-то невнятное. Не знаем, с чего начать. Неуклюже сообщаем, что на нас давно ни одна сцена не производила такого впечатления, как финальный разговор Элио, расстроенного отъездом Оливера, с отцом. Спрашиваем, не согласится ли Асиман нам ее прочитать. Он открывает книгу и читает:

— Оливер — это Оливер, — сказал я, как будто подводя черту.

— «Parce que c’etait lui, parce que c’etait moi»2, — процитировал отец Монтеня.

А мне вспомнилась Эмилия Бронте: «а потому, что он больше, чем я сама».

— Оливер может быть очень умным… — начал я.

— Умным? То, что произошло между вами, не имеет ничего общего с умом. Он добр, и вы были счастливы, открывая друг друга, потому что ты тоже добрый.

— Потому что это был он, потому что это был я… Так Монтень ответил на вопрос, почему он завел дружбу именно с советником парламента Бордо Этьеном де ла Боэси, а не с кем-нибудь другим.

— Это загадочное высказывание проникает в сущность дружбы, любви. Ничего не значит и, в то же время, дает исчерпывающее объяснение.

— И тут же отец говорит, что сына и его любовника не ум связал, а доброта. Вы воспользовались плодом с дерева познания добра и зла?

— Не помню.

— Освежим память. Дерево росло в раю. Только в вашем романе рай был в Италии, яблоко было персиком, а Ева мужчиной. Все сходится.

— Ах, о чем вы. Такая милая, безобидная фантазия, каких множество проносится в голове. Тот мужчина, что старше, съедает персик с начинкой.

— Добавим, с белковой.

— Разумеется, начинка — из спермы младшего мужчины.

Когда я писал эту сцену, то не видел в ней ничего предосудительного. Но споры вокруг нее стали серьезнейшим закулисным скандалом во время съемок «Зови меня своим именем». К счастью, они продолжались недолго. Актеры, исполнявшие главные роли, оказались фантастически раскрепощенными и полностью готовыми к путешествию в неведомое.

— Они действительно совершили путешествие в неведомое. Мастурбация персиком кажется технически невыполнимой.

— Исполнители главных ролей тоже так думали. Каждый собственноручно — назовем это так — провел углубленные исследования персиков. К их изумлению оказалось, что плод идеально подходит для мастурбационных нужд. Это убедило Луку снять сцену и в конце концов включить ее в фильм. Посмотрев сцену уже готовой, — когда после попытки Оливера съесть плод Элио вдруг начинает рыдать, и возлюбленный его обнимает — я подумал, что она лучше, чем в романе.

Режиссер фильма итальянец Лука Гуаданьино («Я — это любовь», «Суспирия») открыто говорит о своей гомосексуальности. Девяностолетний сценарист и несостоявшийся режиссер фильма Джеймс Айвори, легендарный создатель костюмных картин, совершил каминг-аут в 1971-ом. Десятью годами раньше он познакомился с продюсером Исмаилом Мерчантом, до смерти последнего в 2005 году они составляли неразлучный дуэт в работе и в жизни. За сценарий к «Зови меня своим именем» Айвори получил первый в жизни «Оскар» и таким образом стал старейшим лауреатом в истории премии.

— Кажется, Джеймс Айвори жаловался, что секса в фильме слишком мало.

— Он хотел больше мужской наготы! Больше пенисов! Идиотизм! Ведь наблюдать за людьми, которые трахаются — все равно что преподносить людям сцену ужина, где все внимание сосредоточено на том, как еду отправляют в рот и пережевывают!

— Айвори, легендарный режиссер, экранизировавший классику, Э.М. Форстера, Генри Джеймса, одним из первых показал мужчин в постели, снял ракурсы «full frontal».

— Они были дебильными! Например, бегущие обнаженные мужчины с болтающимися пиписьками в «Комнате с видом». А кроме того, актеры, подписывая контракт, оговорили в нем, что полностью обнаженные кадры исключены. Арми Хаммер и без того едва не отказался от роли Оливера, прочитав один из первых вариантов сценария.

— Вы сами тоже появляетесь в фильме. Ничего у вас не болтается. Вы одеты. В сцене ужина.

— Cameo appearance. Я исполняю роль друга отца Оливера и появляюсь с партнером по фильму, по совместительству его продюсером Питером Спирсом. Я как раз ехал в Милан по частным делам. С женой. В это же самое время проходили съемки, мне сказали: «Загляни на площадку и пришли свои размеры одежды».

На месте я понял, что затевается. Сказал, что предпочел бы сыграть повара, потому что люди этой профессии неразговорчивы.

— Похоже, вы не видели кулинарных шоу. В фильме состоялся ваш каминг-аут.

— В фильме. Причем бесплатно. Я за свою роль не получил ни доллара.

— Вы женаты, но в ваших книгах повторяются гомосексуальные мотивы.

— Это из-за одного эпизода в моей биографии, в который я никогда публично не углублялся. Мне было лет восемь-девять, я увлекся парнем на пляже, значительно старше, семнадцати или восемнадцати лет. Сомневаюсь, уместно ли говорить «увлекся» в отношении ребенка, который еще мало знает о том, что такое сексуальность. Так или иначе, я хотел быть рядом с ним — взрослым, как мне тогда казалось, мужчиной. Я хотел быть его другом и очень хотел, чтобы он меня полюбил.

— Он привлекал вас физически?

— Не знаю. Знаю, что когда мы ездили на пляж в пригород Александрии, меня притягивала его обособленность, то, что он не такой, как другие. Он был единственным евреем, помимо нас. Я думал о том, каково ему ходить по окрестностям со звездой Давида на шее. К этому мотиву я вернулся в «Зови меня своим именем», сделав его воплощение менее вызывающим, потому что наблюдателем был подросток, а объектом наблюдений — мужчина за двадцать.

— Элио сразу замечает у Оливера на шее звезду Давида.

— Для них еврейство означает, все же, нечто иное. Для Оливера, приехавшего в Италию из Америки, спустя много лет после войны, скорее всего, это просто знак культурной традиции, частью которой он ощущает себя в стране, где евреи живут открыто. О семье Элио нам известно больше — в ней культивируются еврейские праздники, они означают принадлежность к преследуемому сообществу. Мама Элио шутит, что они «умеренные евреи». Но если задуматься о том, что скрывается за этой шуткой, особенно, если вспомнить, что пережили итальянские евреи во времена Муссолини и позже, становится не так весело. Думаю, еврейство, связывающее Элио и Оливера, своего рода метафора.

— Антисемитизм как метафора гомофобии?

— Нет. Фигура «дважды изгоя» совершенно ничего для меня не значит. Я говорю лишь о том что еврейство их моментально соединяет. Просто, как дважды два. И обещает что-то другое, нарождающееся, что может случиться между ними, но еще не материализовалось.

— Но это «что-то» — и есть гомосексуализм!

— Гомосексуализм, еврейство… Это всего лишь ярлыки. Посмотрите на меня. Я не верю в сексуальную самоидентификацию, как не верю в самоидентификацию национальную. В какие-то дни я просыпаюсь и чувствую себя стопроцентным итальянцем, иногда французом. Иногда, просыпаясь, я даже, о чудо, счастлив, что живу здесь, в Нью-Йорке. Сексуальность — это нечто неопределенное и непостоянное. Хотя знакомые без конца со мной спорят: «Ты только глянь на того типа, он же стопроцентный натурал!».

— Как вы им отвечаете?

— Наспех состряпанной байкой о своем рыбосексуальном знакомом. Тоже стопроцентном натурале, который мог полюбить только толстую африканскую женщину, при условии, что она увлекалась бы рыбалкой. Ему непросто было такую найти.

— Почему рыбалка?

— Тут я снова возвращаюсь к истории моей детской влюбленности. Наберитесь терпения.

Прожив в Америке несколько десятков лет, я связался с мужчиной с пляжа через фейсбук. Запостил вопрос: может, кто-то знает человека с таким-то псевдонимом, много лет назад я познакомился с ним в Египте, поможете его найти? Сначала откликнулся один человек, потом другой, потом объект моего детского обожания отозвался сам, прислал свою новую фотографию, точнее комплект — фотографию, сделанную много лет назад и видео с собой нынешним. Странное чувство.

С одной стороны, я не ошибся — в юности он был поразительно красив. С другой — я увидел его семнадцатилетним юношей с неуверенной поступью и безволосыми ногами.

Очарованность подростком осталась, но я не мог найти точек соприкосновения между ним и мужчиной, живущим теперь в Канаде. За исключением рыбалки — я помню, что много лет назад он приходил на пляж с удочкой, ловил рыбу на пирсе. Сегодня он — владелец крупного предприятия, занимающегося рыбной ловлей. Я был уверен, что он ничего не вспомнит. Отправил ему свою фотографию, он ответил: «Конечно, я тебя помню. Ты тот, со странной матерью». Не это я рассчитывал услышать.

— Тот, со странной матерью?

— Моя мама была глухой. А тогда многие люди не отличали глухих от сумасшедших. Люди всё и всех называли, связывая с ней: «дом глухой женщины», «машина глухой женщины», «прислуга глухой женщины».

Я был сыном al-tarsha [глухая женщина], даже мой парикмахер-араб всегда спрашивал о матери и никогда — об отце.

Болезнь, которую мать перенесла в детстве, повредила центр речи в ее мозге, хотя функциональность органов слуха не нарушилась. Мать научилась читать по губам, по мимике, а также говорить. Она издавала резкие звуки, воспроизводящие, по ее мнению, человеческую речь. Помню, какой шок испытал в тот момент, когда понял, что она не только глухая, но, в определенном смысле, и немая.

Я стыдился, когда она прилюдно что-то говорила. Иногда она перегибала палку с реакциями. Однажды в магазине мальчик, египтянин, передразнил ее диссонансную, визгливую манеру говорить и довольно несдержанную жестикуляцию. Она побросала покупки и избила мальчика до крови.

Ее постоянные крики — а с них начинался каждый день — были следствием недуга. Так ведут себя люди, когда их вводят в заблуждение слова, и ничего другого им не остается. Тишину непонимания она заполнила шумом — ее способ попытаться понимать.

— Вы ее стыдились?

— Да. Особенно перед ровесниками. В пятничные вечера я встречал приятелей в кино. Все в Александрии ходили по пятницам в кино. Я старался от нее отдалиться, выдергивал руку или перебивал ее на полуслове. Но мне не удавалось притвориться перед приятелями, будто это не моя мама, а чужая тетка. Я тушевался и делал вид, что не узнаю приятелей.

— Вы с ней были тесно связаны?

— Да, как уши с телом. Я был ее ушами. Ее мысли были моими мыслями. По тому, как она смеялась над рассказанным кем-то анекдотом, я знал, что она не поняла смысла, а смеется из вежливости. Когда я просыпался, разбуженный кошмаром, она в темноте читала мои страхи по губам.

Ночи в Александрии были темные. Мы включали свет не для того, чтобы отпугнуть воров. Мы хотели видеть отражения наших лиц в окнах.

— Вы представляли себе мир после ее смерти?

— Я скажу — да. В 1958 г. бабушка после конфискации имущества в Египте прилетела во Францию. В аэропорту Орли ее встретил дядя Робер. Бабушка сказала ему, что он постарел, а потом попросила прощения и сослалась на то, что она без очков.

Они поехали в центр Парижа на автобусный терминал. И тогда бабушка исчезла. Испарилась. Разумеется, заявили в полицию. Спустя семь дней и семь ночей ее нашли в пригородах Парижа. Без белья, без очков и без челюсти.

Она так никогда и не рассказала, что с ней случилось.

В больнице в бреду бабушка говорила, что вернулась в образе собаки на рю Мемфис, на которой жила в Египте, но в доме было пусто.

Никого не застала.

Она много плакала. Отказывалась есть.

Так человек уходит.

— Как мама, несмотря ни на что, научилась говорить?

— Она попала в прогрессивную александрийскую школу для девочек из благородных семей, страдающих нарушением слуха. Помимо искусства держаться, делать реверансы и прочих навыков, типичных для будущих хозяек дома, там также учили говорить, а скорее преподавали искусство мимикрии. Это значит, что глухие девочки учились произносить слова, которые не могли услышать. Учились притворяться, что нормально говорят и слышат! Там абсолютно не приветствовался жестовый язык, концентрировались на чтении по губам.

В своем кругу, среди тех, кто не слышал, коммуникация тоже была непростой. Не существовало того жестового языка, который известен нам сегодня и который позволяет повторить по буквам все, что угодно. В начале XX века их школьный «словарь» знаков содержал, наверное, слов 500.

Что с таким словарем можно сказать?

— Что люблю. Что мне больно.

— Да. А как быть с тем, чего назвать нельзя?

Скудность языка исключила понимание абстрактного. Мама не поняла бы, например, парадокс Эпименида. Этот критянин сказал: «Все критяне — лжецы». Ее могли очаровывать картины Моне, но к поэзии Бодлера она оставалась глуха.

Я представляю себе, что язык обманывает и вводит в заблуждение именно потому, что, пользуясь им, мы чувствуем себя умнее, человечнее. А между тем язык ограничивает наш эмоциональный диапазон. Моя глухая мать была подобна Чужому. Ее чувства не передавала грамматика ни одного земного языка.

— Мы живем во времена, когда ценятся и подчеркиваются невербальные аспекты коммуникации. В «Из Египта»3 есть сцена, где мама кричит. Не на кого-то, просто кричит.

— Она издает странный звук, звериный. Постороннего человека он мог бы испугать. А я, ребенок, понимал, что она выражает любовь ко мне. Глубокую и самую искреннюю. Поэтому мне трудно понять американский эксбиционизм. «Я так тебя люблю. Я тебя тоже».

Звонит телефон (стационарный!). Асиман извиняется, встает со стула, снимает трубку и кричит в нее: «Fuck off!». Возвращается, садится, извиняется за беспокойство и продолжает монолог с того места, на котором его прервал.

Иногда я ее спрашивал, понимает ли она абстрактные вещи. Она отвечала: «Да, только мне приходится прикладывать много усилий». Думаю, она говорила неправду, а ее ложь свидетельствовала о том, что она осознавала, как обстоят дела с ее организмом. Однажды я спросил, не мешает ли ей то, что она никогда не слышала Бетховена. Мой вопрос, я позже это осознал, был отголоском вопроса моего отца времен Египта. Он спросил, танцуют ли глухие.

Ее ответ меня очень тронул: «Я не знаю, каково услышать его музыку, но это не значит, что я по ней не тоскую».

— Вы думали о том, как это — быть в ее шкуре?

— Все время и без каких-либо заключений. Но я знаю, что без попыток влезть в чью-то шкуру коммуникация невозможна.

Контакт с ней был делом не самым легким и не самым приятным. С возрастом ее коммуникативные способности резко ухудшились. Думаю, причина не только в ослабевавшем зрении, но и в отсутствии интереса к другим людям и их эмоциям, свойственном старикам. Раньше она превосходно считывала эмоции, а то, что читала по губам, служило лишь подсказкой, дорожным указателем. Она в совершенстве притворялась, будто ясно понимает каждое слово!

— О чем вы хотели бы ее спросить сегодня?

— О том же, о чем уже спрашивал много раз. Каким она была ребенком? И каково быть таким ребенком?

— Что она отвечала?

— «Я была очень одинока. Когда шла с мамой забирать сестер из школы, они меня стыдились».

Я тоже не безгрешен. Ровесники спрашивали, почему моя мама так странно разговаривает, а я отвечал, краснея, что она просто не любит говорить громко. Такая игра краплеными картами. И я, и те, кто спрашивали, знали, что я лгу.

До определенного момента она даже не осознавала собственной глухоты.

— В вашей жизни смешалось немало языков. Настоящая Вавилонская башня. Кажется, некоторые члены семьи сами издают нечеловеческие звуки.

— Вы про идею эмиграции в Японию? Действительно, некоторые мои предки начали учить японский. Дистанционно открыли в Японии фирму, занимавшуюся продажей итальянских автомобилей класса «люкс» — и все это, когда они только-только освоили арабский. Семья решила, что в Японии нет антисемитизма. За несколько лет они продали, кажется, две машины и обанкротились.

С языками, используемыми повсеместно, переплелись менее популярные. Мама, где только могла, переходила на ладино, испанский диалект сефардских евреев. Одна из моих теток говорила, что испанский поднимает настроение, а вот после того, как два часа поговоришь на французском, рот у тебя полон слюны.

Мой дядя Исаак с самого начала знакомства и до старости объяснялся с Фуадом, который некоторое время был королем Египта, на турецко-албанском. Это был их собственный язык, еще с Константинополя, полностью состоявший из скабрезностей и двусмысленности.

— Как литературовед вы связали свою жизнь с Марселем Прустом. Несмотря на слюну.

— Я — человек культуры, конкретнее — культуры XIX века. Тут необходимо уточнить, что XIX век для меня заканчивается в 1927 г. Именно тогда, спустя пять лет после смерти Пруста вышел в свет роман «Le temps retrouvé» («Обретенное время»). Потом начался XX век, к которому я не имею отношения, а потом XXI, к которому я не имею отношения и подавно, потому что совершенно его не понимаю.

История скучна, однообразна, А и В неизбежно приводят к С. Психология значительно интереснее.

У Пруста то, что существует, превращается в то, что казалось, будто существует. То, что казалось, будто существует, должно стать тем, чего нет, а то, чего нет — тем, что было. Память, а также принятие желаемого за действительное (wishful thinking) — фильтры, через которые он регистрирует, перерабатывает и осмысляет настоящий опыт. События не имеют значения, пока не станут воспоминанием о событии или памятью о неслучившемся событии.

— На польском сейчас выходят «Восемь белых ночей» — наверное, ваш самый прустовский роман.

— Это моя лучшая книга. Я хотел, чтобы она называлась просто «Белые ночи», как у Достоевского, но не получилось. Издатель сказал «нет». Что ж, критики ее почти не поняли. Дженнифер Эган разнесла роман в «Нью-Йорк Таймс». Возможно, книга совершенно не вписывается в сегодняшний суматошный мир.

— Совсем как вы.

— Apolide. Без гражданства. Как это по-английски? Ах, по-итальянски звучит так просто. Я никогда не понимал, что значит «иметь гражданство», вероятно потому, что мое слишком часто менялось. Я родился турком. Потом какое-то время был итальянцем, хотя в Италии чувствовал себя совершенно чужим, дома говорили по-французски.

Лишь спустя какое-то время я с точки зрения закона оказался апатридом. В Египте, где я вырос, мы не могли стать египтянами. Впрочем, может, мы оставались турками или итальянцами? Не знаю. Я никогда не пытался это выяснить. Не имеет значения.

И так по сей день. В Америке я живу пятьдесят лет, но у меня нет дома.

— Квартира, в которой мы разговариваем, не ваша?

— Моя, я тридцать лет живу в этом здании на Верхнем Вест-Сайде. Однажды подсчитал, что, если выйти с лестничной клетки, от левого верхнего угла Центрального парка меня отделяет сорок с чем-то шагов. Сейчас немного больше, потому что я старею, шаги делаю короче, ступаю с осторожностью.

Формально я американец, но себя им не чувствую. Я «ньюйоркец». Не ассоциирую себя с той Америкой, которая находится за пределами Нью-Йорка. Нью-Йорк — нечто другое.

— А ваши еврейские, сефардские корни?

— Они никакой роли не играют. Я не верю в Бога. Религия для меня значит меньше, чем ничего. Как тут вообще говорить о «корнях»? Быть сефардом — значит быть изгнанником. Испания, Турция, Египет, снова Европа, Америка. История моей семьи — буквально роман-путешествие. Мы кочевники.

— Сегодня быть кочевником довольно модно.

— «Кочевник», не спорю, звучит лучше, чем «беженец». В том, что я говорю, содержится жестокая ирония. И все, что я унаследовал от сефардов. Если я сефард, то потому, что смотрю на историю с иронией. С таким запутанным определением себя я мог бы согласиться. История как то, что никогда не дает пустить корни, не дает чувства уверенности, безопасности. Никогда нельзя быть уверенным, материализуется ли заново однажды утром, через месяц, год, десятилетие то, что мы считаем действительностью.

— Да вы эскапист. А эскапизм — роскошь для избранных.

— Роскошь? Но я бы очень хотел хорошо развлекаться! Так же, как развлекается весь город за окном. Многие люди здесь считаются счастливчиками, им выпал жребий жить в прекрасном XXI в. А я просто не могу так. Это за пределами моих возможностей. Хотя психолог сказал бы, что я получаю от эскапизма какую-то психическую выгоду, раз так отчаянно за него цепляюсь.

— От эскапизма и непостоянства вы получили выгоду как писатель. Это источник вашего воображения.

— Само собой. То, что я пишу, можно расценивать как попытку пустить корни, или, скорее, понять. Через любовь, например. Без того, чем я обделен, без осознанного необладания я занимался бы другой профессией. Но и это было бы нормально.

— Любовь в ваших книгах — трудная, а временами она вообще невозможна. Как и любая коммуникация между людьми. Однако мы живем во времена, когда коммуникация…

— Э, бросьте. Это иллюзия. Я не знаю ни одного хорошего писателя, который доверял бы языку. Как только мы начнем раскладывать эмоции на простые множители, сразу встретим сопротивление. Оказывается, что язык беден. Наша безграничная неспособность понять друг друга, наверное, стала моей навязчивой идеей.

Звонит телефон (стационарный!). Опять. Асиман извиняется, встает со стула, поднимает трубку и кричит в нее: «Fuck off!». Возвращается, садится на стул, извиняется за беспокойство.

— Кто это звонил?

— Агент по продажам. Он названивает много лет. Хочет продать мне кастрюли. Я не люблю кастрюли.

— Тогда зачем вы берете трубку?

— Потому что очень люблю говорить по телефону.

Один из нас нервно достает пачку сигарет. Асиман реагирует мгновенно. Приносит пепельницы, открывает окна и предлагает закурить. Сам он не курит, но любит, когда это делают другие. Ему это напоминает детство. Мы пользуемся его добротой и курим.

— Вашей ситуации нельзя было позавидовать. Сын глухой матери, еврей из Турции в Европе, Египте, европеец в Америке. Какой опыт чуждости оказался самым важным?

— Может, все, кто знает, или никакой? Еврей, глухой, немой, американец, европеец… Думаю, в конечном счете это всего лишь ярлыки, которые прикрывают что-то неидентифицируемое в нас, во мне. Просто я всегда чувствовал себя кем-то необычным (unusual). Не исключительно плохим, хорошим или одаренным. Просто другим, без дополнительных определений. Нетипичным.

Как если бы мне хотелось утаить некое свое качество, и я не знал бы, что это за качество, и одновременно оно заставляло бы меня делать вид, будто я такой, как все.

Тогда же я чувствовал себя неинтегрированным, вечно погруженным в книжки чудаком, у которого нет друзей.

— Вы ушли из Египта — почти что фраза из Библии и название вашей книги. Что-то из того времени на вас давит? Может быть, кто-то?

— Он появился в статье «Евреи Насера», опубликованной во французском журнале «L’Express», сразу после шестидневной войны. Обо всех тамошних евреях старше шестнадцати лет, оказавшихся заключенными в концлагере. В газете рассказывалось о двух братьях, которых избили так жестоко, что у наблюдавшего за этой сценой отца случился инфаркт. А потом кто-то из охранников велел одному брату отыметь другого. Тот ответил: «Я не могу, это мой брат».

Не знаю, что было дальше, и не хочу знать. Я помнил ту сцену много лет спустя, когда связался с моим милым с александрийского пляжа. Оказалось, что это о нем и его брате.

Я хотел написать статью о прекрасном времени, когда мы встречались летом в живописном приморском районе Александрии, и о том, что случилось потом. Даже начал делать интервью с моим возлюбленным, попросил его рассказать, что произошло тогда, в лагере, но ничего не вышло.

Я уперся в стену. Думаю, что отсюда два моих романа — «Зови меня своим именем» и новый «Enigma Variations». В последней книге показаны пять эпизодов из жизни человека — сперва двенадцатилетнего, который влюбляется в двадцатисемилетнего, не имея ни малейшего представления о сексе (в отличие от Элио, который о сексе знал немало), потом человека взрослого. Ребенком физическое влечение он принимает за жажду дружбы. Потом, сменяя друг друга, у него случается много романов с мужчинами и женщинами, в конце концов он женится на женщине.

— Как Оливер? Как вы?

— Возможно.

Источник:

Książki. Magazyn do czytania, №6 (33), декабрь 2018