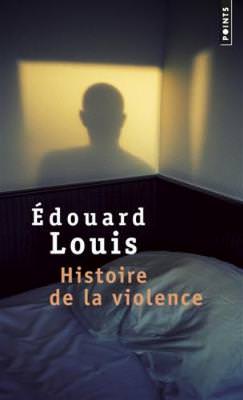

Эдуард Луи (Эдди Белльгёль, 1992) — французский писатель. Автор трех романов — «Покончить с Эдди Белльгёлем» (2014), «История насилия» (2016), «Кто убил моего отца» (2018).

«История насилия» — автобиографический роман, вышедший в парижском издательстве «Seuil» в 2016 г. Это — вторая книга автора, переведенная на многие языки, адаптированная для театра и кино.

Возвращаясь с рождественской вечеринки, Эдуард знакомится с Редой, молодым кабилом, который уговаривает его пойти к Эдуарду домой, чтобы заняться сексом. Они проводят ночь вместе в студии Эдуарда, но под утро Эдуард замечает пропажу телефона, задает вопрос Реде, а тот, став неожиданно агрессивным, угрожая оружием, насилует его и скрывается.

Повествование ведется от лица Эдуарда, а также от лица его сестры Клары, которая пересказывает историю своему мужу — с собственной интерпретацией фактов. Эдуард Луи с самого начала демонстрирует огромную смелость, делясь с читателями пережитой травмой. Писатель раскрывает и анализирует все способы поведения как жертвы, так и насильника, сталкивает их с образом мыслей третьих лиц (помимо сестры — друзей, писателя Дидье Эрибона и философа Жоффруа де Лагаснери). Это проза, описывающая пространство человеческой изоляции, потерянности и горечи непонимания. Исследование внутренней неуверенности, пустоты и отчаянных попыток противостоять жестокости, к которой герой приговорен пожизненно.

Посвящается Жоффруа де Лагаснери

Я прячусь за дверью, слышу, как она говорит, что происходившее на протяжении нескольких часов после того, что описано в копии заявления, хранящейся сложенной вчетверо у меня в ящике, называется попыткой убийства, и что я продолжаю так это называть за неимением других слов, так как нет более подходящего определения произошедшего, и что я не могу избавиться от мучительного и болезненного чувства, потому что, рассказанная мной или кем-то другим, моя история тут же становится лживой, я вышел из квартиры и спустился вниз.

Под дождем, взвалив на спину неудобную тяжеленную сумку с бельем — ноги под ее весом подгибались — я перешел улицу, чтобы в прачечной, которая находится метрах в пятидесяти от ворот дома, выстирать на температуре девяносто градусов свою постель.

Сумерки еще не рассеялись. На улице ни души. Я был один, шел с трудом, спотыкаясь, мне оставалось пройти всего несколько десятков шагов; чтобы проделать путь быстрее, я начал считать: Еще пятьдесят шагов, ну давай, еще двадцать шагов — и ты на месте. Я прибавил шаг. Меня тревожило будущее, которое в определенном смысле перенесет эту сцену в прошлое, и я думал: Через неделю ты скажешь себе: «Уже неделя, как это случилось», ну а потом, через год скажешь: «Уже год, как это случилось». Дождь шел ледяной, не ливень — скорее, мелкая неприятная морось, просачивавшаяся сквозь ткань моих ботинок, стельки и носки. Мне было холодно, в голове крутилось: Он может вернуться, он вернется, теперь я обречен на скитания, он обрек меня на скитания. В прачечной застал хозяина, низкорослого, коренастого малого. Его фигура торчала над шеренгой стиральных машин. Он спросил, все ли в порядке. «Нет», — ответил я самым твердым тоном, на какой только способен. Я ждал его реакцию. Хотел, чтобы он отреагировал. Он не пытался разузнать больше, пожал плечами, покачал головой, вошел в свою тесную каморку-офис, скрытую за сушилками, а я возненавидел его за то, что он ни о чем не спрашивает.

С чистым бельем я вернулся домой. Когда поднимался по лестнице, пот катился с меня градом. Застелил постель, мне мерещилось, что она все еще пахнет Редой, и я зажег свечи, раскурил ладан; этого оказалось недостаточно; я взял освежители воздуха, дезодоранты, духи, полученные на последний день рождения, одеколоны и окропил постель, намылил наволочки, хотя только что их выстирал — ткань плевалась мыльной водой, покрывавшей все вокруг слоем мелких пузырьков, намылил деревянные стулья, прошелся влажной губкой по книгам, к которым он притрагивался, протер антибактериальными салфетками дверные ручки, тщательно вытер от пыли деревянные ламели жалюзи — одну за другой, переложил с места на место груды книг на полу, отполировал металлический каркас кровати, разбрызгал лимонный спрей по гладкой, белой поверхности холодильника; я не мог остановиться, меня распирала энергия, близкая к сумасшествию. Я подумал: «Лучше быть психом, чем трупом». Выдраил душ, которым он пользовался, вылил много литров жавелевой воды в унитаз и раковину (два с лишним литра, то есть одну полуторалитровую бутылку и еще одну такую же, наполовину пустую), вычистил всю ванную комнату; каким бы абсурдом ни казалось, но отмыл зеркало, в которое он смотрелся, а скорее любовался своим отражением в тот вечер; бросил в мусор одежду, которой он касался — стиркой тут не обойтись; не знаю, почему ее было достаточно в случае с постелью, а в случае с одеждой — нет. Стоя на четвереньках, я натирал пол, кипяток обжигал мне пальцы, тряпка сдирала с них размякшую кожу, которая слезала тонкими полосками. Куски кожи закручивались. Я останавливался, глубоко вдыхал, а на самом деле принюхивался, как зверь, я превратился в зверя в поисках запаха, который, похоже, несмотря на мои усилия, присутствовал повсюду, его запах не исчезал, из чего я делал вывод, что он на мне, не на постельном белье или мебели. Проблема заключалась во мне. Я встал под душ, вымылся один раз, второй, потом третий и еще, и еще. Я брал мыло, шампунь, кондиционер для волос, чтобы надушить тело как можно сильнее, но его запах словно врос в меня, проник в меня, между плотью и эпидермисом, и я скреб все тело ногтями, с силой, неистово, чтобы добраться до внутренних слоев кожи, выскрести из них его запах, я чертыхался: «Твою мать», а запах не уходил, от него все сильнее подступала тошнота, кружилась голова. Я понял: «Запах находится в носу. Ты чувствуешь его в носу. Запах застрял у меня в носу». Я вышел из ванной, вернулся и влил в ноздри раствор морской соли; втянул воздух, как будто собирался высморкаться, хотел, чтобы раствор растекся по всей внутренней поверхности ноздрей; не помогло; я открыл окна и вышел, чтобы встретиться с Анри, единственным из моих друзей, двадцать пятого декабря поднявшимся в девять или десять утра.

Эту сцену описывает мужу моя сестра. Я слышу ее голос, который узнаю даже спустя годы отсутствия, в нем всегда смешаны ярость, злость, еще ирония и отрешенность:

«Но в том-то и дело, меня это совсем не удивило, и потому я разозлилась, как ты говоришь, когда он мне рассказал, он сидел здесь, на этом самом месте, где ты сейчас, а я вот тут его слушала, он всегда говорит, что его не слушают, но это неправда, просто он хочет, чтобы, кроме него, не говорил никто, и он никогда не останавливается, но, как я уже сказала, когда он мне рассказал, как ушел из больницы в тот день, и когда я поняла, я хочу сказать, когда я поняла, что он не позвонил мне, как только все случилось, я сказала себе: Ну конечно, но я молчала и просто пыталась выдержать удар. И выдержала. Конечно, я гордилась тем, как держалась. Мысленно себя похвалила. И я сказала себе: Ну конечно, зная его, ты действительно думала, что ему придет в голову взяться за телефон, а то и приехать (сейчас она начнет жаловаться). Я даже не говорю о том, чтобы позвонить мне раньше остальных или немедленно рассказать мне все в подробностях, я не претендую на то, чтобы быть первой, кому он сообщит, речи не идет о том, чтобы проговорить со мной по телефону три часа или три дня, вовсе нет. Я прошу просто позвонить.

Так значит, я дала ему рассказать. Впивалась ногтями себе в ладони, чтобы не кричать. Он говорил, а я смотрела, как у меня вздуваются вены и становятся огромными — так сильно я стискивала пальцы, руки были похожи на свеклу, и все это время, все время я сглатывала слюну, чтобы подавить крик, я чувствовала, как он поднимался у меня в горле, и я просто повторяла себе: Спокойно, Клара, спокойно.

И потом я ему сказала. Эдуарду, в смысле. Вчера я рассказала все матери, а он на это — только, что больше не хочет ее видеть, но не важно, что там между ними произошло — не мое дело. Сами разберутся (неправда, она ему лжет, она лжет, она пыталась помирить вас, старалась изо всех сил, точно так же, как мать всегда старалась примирить членов семьи, словно одна передала эстафету другой). Я позвонила ей, чтобы сообщить новости о нем, и рассказала, боже, ты бы видел, мать растерялась, она вышла, сама, пока Эдуард говорил со мной — это правда сильнее меня, сказала я ей, ты меня знаешь, мама, я не могу иначе, говорю, что думаю, и меня уже поздно переделывать, я слишком старая, мне уже больше четверти века, и так или иначе, со мной такое не пройдет, хотя он и вывалил тяжелые воспоминания, меня ими не раздавить, нет, прости, но такого шантажа я не потерплю, сказала я ей, не потерплю подобного шантажа, потому что после такого никогда ни о чем больше не говорят, и в таких условиях никогда ни о чем больше не говорят и приходится молчать обо всем, и это не жизнь, не жизнь, и я повторила матери, что сказала Эдуарду: Ты, по крайней мере, мог попытаться, это же, блин, не сложно, ты мог попытаться позвонить мне в тот день. Это же несложно, ты же не правша с двумя левыми руками, ты умеешь пользоваться телефоном. Подумать только, все случилось почти год назад и он только на этой неделе мне сказал. Я год ничего не знала, до этой недели.

Не говоря уже о том, что она вообще-то ему предложила, пока он был с ней в больнице. Медсестра, в смысле. Я точно знаю. Наклонилась к нему — она хорошо знала свое дело, что уж там, она молодец, он сам мне так сказал. Наклонилась к нему и говорит: Вы хотите связаться с семьей. У вас есть семья, чтобы как-то связаться? — а он так спокойно, как ни в чем не бывало: Нет, нет, спасибо, нет, спасибо, все нормально. И вот вчера он сидел на том же месте, где ты сейчас. Почти в той же позе и изображал сам себя, как он говорит медсестре: Нет, нет, спасибо, нет, спасибо, все нормально, поэтому я посмотрела на него злобно, чтобы он понял. И подумала: Мне больше четверти века. Мы с ним почти одного возраста. Я знаю его почти четверть века, и он не изменился (как и то, что, не успел ты приехать, она принялась трещать без остановки, не слушая тебя, рассказывать тебе все глупые, пустые деревенские сплетни, описывать тебе все свадьбы и похороны людей, чьи имена ты уже не помнишь, как будто тем самым хотела убедить и себя, и тебя, что ты никогда не уезжал, что эти истории еще имеют к тебе отношение, и что она продолжает разговор, прерванный накануне или час назад. И ты решил отомстить.)».

Я приехал к ней четыре дня назад. Наивно воображал, что деревенская жизнь — единственное средство от чувства усталости и опустошенности, вызванных моим образом жизни, но едва переступил порог дома и бросил дорожную сумку на кровать, едва открыл окно в комнате с видом на рощу и фабрику в соседнем городке, как понял, что совершил ошибку, и что от скуки чувство опустошенности и меланхолия только усилятся.

Я не видел ее два года. Когда она высказывает обиду из-за того, что я давно не появлялся, мямлю заранее заготовленную, ничего не значащую фразу, вроде: «Я должен строить свою жизнь», — и стараюсь произносить эти слова с глубокой убежденностью, чтобы переложить собственное чувство вины на нее.

Но не знаю, что я здесь делаю. В последний раз ехал сюда на той же машине, что и теперь. От затхлого запаха сигарет в салоне меня начинает тошнить, и когда я смотрю на те же поля кукурузы и рапса, мелькающие за окном, те же поля вонючей сахарной свеклы, ряды кирпичных домов, отвратительные плакаты Национального фронта, маленькие жутковатые церквушки, заброшенные автомастерские, проржавевшие, полуразрушенные супермаркеты, торчащие посреди пастбищ — от этого угнетающего пейзажа северной Франции мне становится дурно. Я понял, что мне будет одиноко. Я уехал, говоря себе, что ненавижу деревню и никогда сюда не вернусь. И вот возвращаюсь. «И еще кое-что. Ты сюда больше не приезжаешь не только потому, что через пять минут после твоего появления вы начинаете ссориться, — подумал я, сидя в ее машине и напевая, чтобы не разговаривать, — не только потому, что в ее поведении, в ее привычках, в ее образе мыслей ты чувствуешь агрессию, и они тебя раздражают. Ты к ней больше не приезжаешь еще и потому, что однажды понял, с какой легкостью и равнодушием, а иногда и жестокостью ее игнорируешь, потому что надеешься, что она поможет тебе в твоих попытках отдалиться. Теперь она знает. Она знает, на какую холодность ты способен, и тебе стыдно. Даже если нет причины для стыда, ты имеешь право хотеть отдалиться, но тебе стыдно. Ты знаешь, что поездка к ней принуждает тебя противостоять собственной жестокости, тому, что ты называешь жестокостью из-за стыда. Ты знаешь, что когда ты с Кларой, тебе приходится видеть то, чего ты не хочешь в себе видеть, и именно в этом ты ее винишь. Ты не можешь не винить ее».

Уехав в последний раз, я написал ей лишь пару эсэмэсок и прислал несколько формальных открыток, выбранных наугад под воздействием смутного чувства семейного долга — она прилепила их магнитами к холодильнику, — каждый раз я корябал что-то в спешке, примостившись на лавке на улице или за столиком в кафе. «Я в Барселоне, целую. До скорого, Эдуард» или «Привет из Рима, погода супер», возможно, в действительности, я это делал не для того, чтобы поддержать хрупкую связь между нами, как убеждал себя, а для того, чтобы напомнить ей о том, какое расстояние нас разделяет и растолковать ей, что я от нее уже далеко.

Ее муж вернулся с работы. Из моего укрытия мне видно его ноги. Он и Клара в гостиной, я в соседней комнате. Дверь приоткрыта на четыре-пять сантиметров, я слушаю, а они не могут меня видеть, в напряжении притаившегося за дверью. Я их не вижу, только слышу, в поле моего зрения лишь его ноги, но я догадываюсь, что она сидит в кресле, напротив. Он слушает, не шевелясь, а она говорит.

«Он сказал мне, что почти ничего о нем не знает, только его имя: Реда».

Перевод с французского Ольги Чеховой

Одна мысль про “Эдуард Луи, «История насилия»”