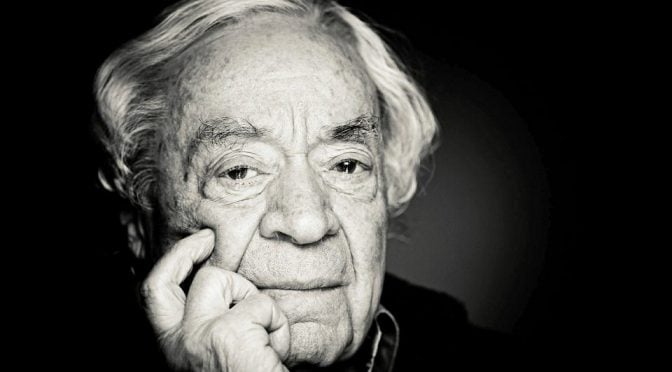

Юзеф Хэн (род. 1923) — польский писатель, журналист, сценарист, драматург. Настоящее имя — Юзеф Хенрик Цукер, которое он изменил в 1944 году. Дебютировал в 1932 году в газете «Mały przegląd» Януша Корчака. Написал сценарии к фильмам «Крест за доблесть» (1959, режиссер К. Куц) и «Закон и кулак» (1964, режиссер Е. Гофман и Э. Скужевский), «Жемчуга и дукаты» (1966), «Апрель» (1961), «Два ребра Адама» (1963), «Неизвестный» (1964), «Дон Габриэль» (1965) и др. Автор рассказов, романов и биографических повестей, номинант литературной премии «Нике», обладатель многочисленных наград за вклад в культуру. На русском языке выходили его роман «Тост» и сборник рассказов «Дымка».

«Человек готов погибнуть в бою, в катастрофе, от болезни. Но не готов к тому, что нужно умереть, так как истекло определенное количество лет». Интервью с Юзефом Хэном записала Доната Субботко.

Перевод с польского Ольги Чеховой

Доната Субботко: — Некоторые считают смешным сравнение нашего времени с ситуацией 30-летней давности.

Юзеф Хэн: — К сожалению, всегда найдутся те, кто тоскует по сильной руке власти. Они считают, что граждане должны исполнять приказы власти, что довольно бардака, всех к ноге. Фашисты вот прямо говорили: «Мы хотим бить, убивать». А эти говорят, что они — «истинная демократия». Или — что совершенствуют судебную систему.

— В дневнике «Я, совратитель»1 вы называете Ярослава Качинского «firer», по-польски.

— Такой фюрерок. Мечтал стать вождем и дождался своего часа. Я помню, как он обещал, что не будет премьер-министром, когда его брат занял пост президента, но в конце концов стал им. Произнес тогда речь и был очень доволен собой. Но он, все же, не антисемит.

— Он допускает антисемитизм, в чем же разница?

— Он все сделает ради власти. Как говорил Герман Геринг: «Я сам решаю, кто еврей, а кто — нет». Потому что его заместитель Эрхард Мильх был евреем. Иными словами, он не относился к расизму серьезно. Сейчас дело обстоит подобным образом. Качинский решает, кого потопить, а кого — нет.

— Вы пишете, что каждый диктатор должен увидеть, как его план рушится и как мир без него счастлив.

— Это самое страшное наказание. Если бы Гитлер видел, каким сегодня стал Берлин, сколько национальностей в нем смешалось… Прекрасный город, красочный, моя внучка туда ездит. Гитлер знал, что попадет в руки победителей, и покончил с собой. Но до последней минуты они с Геббельсом верили, что все изменится. Когда умер Рузвельт, кинулись обниматься. Считали, как начинающие политики, что Америка — это Рузвельт. Когда сегодня Трамп говорит: «America first», — я думаю: а когда она была не first? Она всегда была first.

— А у нас как теперь будет?

— В конце концов они проиграют. Потому что нудные. Пока они платят деньги, людям их нудность не мешает. Пускай надоедают, зато дадут 500 злотых или 300. Больше им нечего предложить. Деньги скоро закончатся, поскольку бюджет, как мы убедились, разворован.

В конце концов они проиграют. Потому что нудные

— У них «победа за победой», так сказал председатель2, подводя итог последних выборов.

— Будет лучше, если судить по городам, по Варшаве. В дневнике я цитирую слова Патрика Яки3, произнесенные им перед выборами. Он говорил, что судьями будут люди, назначенные депутатами, и добавил: «то есть народом». Раньше говорили честно: «партией». А этот нагло гнет свое. Брехня для людей, которых он считает темными, и которые, по его мнению, это проглотят. Толпы в Варшаве во время выборов поддерживали не Яки. Я мечтал о победе Тшасковского4 в первом туре. Пошел с внучкой, которая следила, чтобы я случайно не ошибся.

— Но ваша внучка Эва Инфельд придерживается, скорее, левых взглядов, она занималась политикой.

— Она хочет изменить мир. Дедушка не изменил, а обещал. Я сам этого хотел, но прочитал в своей книжке о Монтене его слова о том, что мир изменить невозможно. Когда внучке не нравится мир, я чувствую себя виноватым.

Сегодня вся надежда на Качинского. Он вынудит оппозицию объединиться. Если демократы не будут держаться вместе, они пропадут. Я считаю, что Новацкая5 правильно сделала, присоединившись к «Гражданской коалиции»6. Говорят, что одна она не получала достаточной поддержки. Это не так. Люди видят, что она делает, и это их мотивирует.

Черчилль, Рузвельт, де Голль знали, что и когда делать. Сейчас я вытащил мемуары де Голля, в самом же начале натыкаюсь на то, что в военной школе главным наставником был Петен, которого после войны он приговорил к смерти — но не позволил привести приговор в исполнение. Сегодня в Западной Европе столь же любопытная личность — Макрон.

— У нас некоторые надежды возлагаются на Бедроня7.

— Он из тех, кто может быть государственным деятелем, но не президентом — Боже упаси, не в нашей стране. Слупск — еще не вся Польша. Он мог бы стать премьером, премьеру не нужна первая леди. Ему нельзя отказать в качестве, для большинства политиков становящемся одним из стимулов к действию: в тщеславии. Важно, что он умеет видеть реальность.

И уж конечно никакой представитель левых сил не может якшаться с ПиСовцами, выступать сейчас против демократов. Если он так делает, значит все можно измазать грязью.

Моя внучка, наблюдая за происходящим из Торонто, где какое-то время читала лекции, немного боялась такой Польши, но сейчас уже не боится. Говорит, что появилось много прекрасных людей, которые сопротивляются, выходят на митинги. У нее взгляд очень юного человека, идеалистический. Может быть потому, что она росла в чудесном доме. Ее второй дедушка — Леопольд Инфельд, вместе с Эйнштейном написавший книгу о физике, к которой до сих пор обращаются в университетах. Она тоже вроде серьезная, у нее гены математиков, а перепутала день вылета в Торонто. У них с моей дочкой Магдой это от жены. Рена не пользовалась календарем. Я ей говорил, какой сегодня день, сколько времени.

— Независимой Польше стукнуло 100 лет, а вам 95.

— Я праздную, может, старый писатель заслужил. 95-летия у меня никогда не было, а теперь есть. Быстро все прошло. Много лет назад в Доме творчества Польского авторского общества в Констанцине8 Анна Жеромская, вдова Жеромского, которая там обедала, проходя мимо внучки Хелены Колачковской9, бросила: «До встречи, красавица». Я говорю девочке: «Знаешь, почему она тебе так сказала? Потому что когда-то была похожа на тебя». И добавил, чтобы она не переживала, что пройдет еще много десятилетий, прежде чем она станет похожа на Жеромскую.

Мне самому недавно, в 39-ом, было 16 лет. В день рождения я сбегал из Варшавы. Позже пережил много землетрясений, а сегодня старому писателю все трын-трава.

К счастью, у меня нет кардинальных изменений. Я слышу то, что вы мне говорите, но мой мозг воспринимает ваши слова медленнее, чем раньше, только спустя несколько секунд. Читаю я тоже медленнее. Как-то я гостил у Слонимских10, мы что-то читали вместе с Янкой Конарской из семьи Зайдеманов11, она говорит Слонимскому: «Толек12, он прочитал намного больше, чем я». Она просто медленнее читала, так, как я сейчас. Я ее очень любил, пани Слонимскую.

Однажды Слонимский обиделся на меня: я написал, что пани Эля, управляющая Домом творчества в Оборах, лучше играет в бридж. Как — не он? Иногда он выдавал за свой собственный анекдот, который мне рассказал Тадеуш Бреза13. Стоит Бреза у гардероба в Союзе литераторов, а рядом Путрамент14 с каким-то знакомым. И Путрамент обращается к Брезе: «К вам это не имеет отношения, мы обсуждаем исключение из партии одного человека». На что Бреза: «Что значит — не имеет отношения, вы же засоряете круги беспартийных!».

Мой сын Мацек15 сейчас живет у меня, что-то пишет. У него дома четверо в двух комнатах, а у меня есть одна свободная. Сегодня утром я рассказывал ему, как Братный16 спасал меня в 1964 году. Издательство MON завернуло мой роман «Тост» — тот, на основе которого Гоффман снял «Закон и кулак». К Братному можно иметь претензии относительно его политической позиции, но подлостей коллегам он не делал. И в том же 64-ом он мне звонит и говорит, что нам нужно встретиться, он мне расскажет такое, от чего у меня глаза на лоб вылезут. Его литературного агента задержали на границе с корректурой «Тоста» и донесли Мочару17, что Хэн контрабандой вывозит книги, которые не пропустила цензура. Я ответил Ромеку, что издатель сам дал корректуру агенту, а Братный на это: «Тогда я бегу к Мочару, чтобы все выяснить». Подобные дела доходили до самого Мочара! Странные вещи мне вспоминаются.

— Почему Мочар?

— Депутат Павлович — последовательница Мочара. Она прекрасно чувствовала бы себя в то время. Говорит то же самое, что они, например, что субъекты без польских генов вмешиваются, а Польша для них — только место проживания. Поначалу я иронизировал, что она пробуждает у меня сентиментальные чувства своим сходством с торговками на рынке Велополе18, у которых мама до войны покупала продукты. Только товар Павлович несвеж, а у них был свежий. Во всяком случае, они клялись: «Не сомневайтесь!». По-русски «сомнение» значит «неуверенность», по-польски «sumować się»19 значит «беспокоиться». Тех, кто сегодня стоит у власти, не беспокоит, годятся ли они для того, чем занимаются. Они уверены, что годятся. И в этом трагедия. Наша трагедия, не их.

Когда-то я сказал, что ПНР представляла собой деспотизм, смягченный бардаком. Сейчас у нас бардак, усиленный деспотизмом. Я помню довоенное время. Администрация была эффективнее сегодняшней, полиция знала, что должна делать. Чувствовалось, что государством управляют. Помню, как мама ходила улаживать дела в налоговую службу. Надевала худшую одежду и плакала, а сотрудник службы постановлял: «Хорошо, разобьем этот налог на несколько лет». Он обладал такими полномочиями. И отношение было человеческим.

Когда-то я сказал, что ПНР представляла собой деспотизм, смягченный бардаком. Сейчас у нас бардак, усиленный деспотизмом

— Пилсудского вы тоже видели?

— Нет. Мосцицкого20 видел. Я был на Краковском Предместье, когда он там проезжал, моя гимназия находилась неподалеку. Ехал без всякой охраны, в открытой машине. На голове — цилиндр. Люди останавливались на тротуарах, мужчины снимали шляпы, и он тоже склонял перед нами свой цилиндр. Президент вызывал уважение. Хотя Пилсудский насмехался над ним. Когда Мосцицкий женился на Хубалувне, которая была младше почти на 30 лет, сказал: «Старый хрыч покупает пивоварню, чтобы раз в год выпить кружку пива».

Ребенком я жалел, что мой отец — ремесленник, а не Пилсудский. Когда случился майский переворот21, я ничего не знал, только — что происходит какой-то беспорядок на улице, стреляют. Но когда мне было пять-шесть лет, я уже заглядывал в газеты и с тех пор я — пилсудчик. С переворотом все было не так просто. Бой22 написал кому-то после 1926 года, что «стало легче дышать». Зигмунт Мыцельский23 сказал мне, что Пилсудского сломили две вещи. Первая — большое число трупов в мае, он не ожидал, что часть армии, в том числе Андерс24 станет выполнять приказы правительства. Вторая — смерть Левицкой25, в которую он был влюблен, и которой мы обязаны существованием Академии физического воспитания (AWF), тогда называвшейся Центральным институтом физического воспитания (CIWF). Когда мне было 10 лет, я написал пророческий роман — им очень гордилась моя сестра, — о том, что Польшу захватывают две державы, а Пилсудский и Мосцицкий находят прибежище у евреев в Палестине. У меня все спуталось, но, видно, что-то уже чувствовалось в воздухе.

— Что говорили родители о только что обретенной независимости, политике?

— Их волновали другие заботы, наступил кризис. Но до того была суровая зима, в 1929-ом. Трубы лопались великолепно, и отец очень много заработал ремонтом. Благодаря этому он построил виллу в Михалине, которую продал за бесценок в 1934-ом, во время кризиса.

Родители поженились в 1914 году. Папа, Рубин Цукер, родом из Радзыня. Мама Хава, или Эва — варшавянка не в первом поколении. У нее хранилась фотография: она в белом платье плывет в лодке по Вилянувскому озеру26, и я сказал ей, что все хорошее было до моего рождения. Моя самая старшая сестра Стелла родилась в 1915-ом, Мирка — на два года позже, потом Ипполит. Я — в 1923-м. Стелла и Ипполит были политизированными. Стелла считала себя коммунисткой, а отца буржуем. Отец говорил: «Да, у меня бушует живот».

— Ваше первое, так сказать, патриотическое переживание?

— Когда мне было шесть лет, я заболел скарлатиной, и мама купила мне на толкучке книжку об истории Польши, без обложки, изданную еще в XIX в. Я плакал, когда читал об умирающем Чарнецком27, прощающемся с белым конем. Не знаю, удалось ли настроить молодежь XIX столетия на патриотический лад, но меня — удалось. Мне известно, что такое патриотизм, и в каких случаях употребляется это слово. В нем не было нужды в сентябре 39-го, Стажинский28 не кричал: «Мы защищаем Варшаву, потому что мы — патриоты!». Нет. Защищаем, потому что она наша. То же Черчилль: он никогда не говорил о патриотизме, только о том, что в интересах Британии — сражаться и победить, поэтому «we shall never surrender»29.

— Какие польские песни связаны с вашим детством?

— «Распускались бутоны белых роз,/ возвращайся, Ясь, с этой войны, возвращайся/ Возвращайся, поцелуй, как когда-то,/ За это я подарю тебе самую красивую розу…»30, написанная около 1918 года. До сих пор мне нравится. В начальной школе мы были влюблены учительницу пения — тучную, со сладкой улыбкой. Мы пели полный набор: «Маршируют парни, маршируют…», «О мой розмарин…».

— Вы такое пели в школе для еврейских детей?

— А в гимназии учитель гимнастики, пан Казимеж, страшный патриот, поклонник гитлеровской дисциплины, учил нас, еврейских мальчиков, петь «Мы, первая бригада…»31. На два голоса. Но, должен признаться, к своему стыду, что я пел и русские песни — народные, прекрасные. Они постоянно были у меня на слуху, потому что на Новолипе32 приходили два белогвардейца и пели у нас во дворе. Впрочем, польские офицеры под водку тоже с удовольствием пели русские песни.

— Каким был ваш район?

— Новолипе была довольно богатой улицей. Даже дома в стиле модерн там стояли. Наш дом — красивый, шестиэтажный, выложенный желтой плиткой. Хозяева, трое набожных братьев Кучинских, которые заходили к нам в халатах, заботились о нем. По закону дом полагалось раз в несколько лет штукатурить, иначе выписывался штраф.

У нас была столовая, спальня и детская, где вдоль потолка размещалась панель, а на ней — картинки с деревенскими пейзажами, собачки, коровки. Кровать служанки стояла в кухне. Служанку держали одну, красавицу Геню из польской деревни; она прекрасно рисовала, в основном — портреты женщин и Пилсудского. Геня дружила с мамой, ее никогда не вызывали при помощи звонка. Они с мамой садились за стол и вместе вышивали. Геня ушла от нас, потому что, идиотка, влюбилась в какого-то коммуниста. Ванной у нас не было. Но в парижских квартирах тогда тоже не водилось ванных; мои кузены, уехавшие в Париж, устроили себе душ на лестнице между комнатами. У нас отец сделал ванну, накрывавшуюся столешницей, которая легко сдвигалась; в течение дня ванна служила столом. Рядом бойлер. Когда на кухне готовили, в нем была горячая вода.

Помню, как поменяли газовое освещение на электрическое. Около 1928 года. Раньше люстра работала от газа. В нашем доме жил газовщик Менделе, он в результате этой замены стал совершенно нищим. Но лампочки в то время использовали не энергосберегающие, а такие, какими президент Дуда был бы доволен.

У нас, одних из немногих в доме, стоял телефон. Соседи приходили к нам позвонить и оставляли 20 грошей в специальной банке на выкуп земли в Палестине. Раз в месяц нас навещал парень с ключом, открывал банку и вынимал деньги.

— Кем себя чувствовали ваши родители в той Польше?

— Полноправными польскими гражданами. Как и представители других народов, проживающих здесь. Отец повторял, что очень обязан господину Манну, варшавскому немцу, который обучил его профессии и сделал подмастерьем, это было большим делом. Летом, перед самой войной, мы ездили на виллу в Свидере33, которой владели три брата Шнайдер, тоже немцы. После оккупации их арестовали, еврейский комитет выступил в их защиту, подтвердил, что они спасали евреев. Братья получили ордена и уехали из Польши. И правильно сделали. Но это показывает, как люди относились друг к другу.

Бывали у нас в доме строительные техники, пан Добжанский и пан Высоцкий. Мама готовила для них селедку с луком и фаршированную рыбу. Про меня они говорили: «О, академик». Они консультировались у отца насчет труб. Отец не писал по-польски, поэтому время от времени я что-то записывал под его диктовку. Он диктовал: «Трубы чудные», я говорю: «Папа, чугунные». Потом, во время войны, я корил себя за то, что не научил его писать. Он читал только на идиш, например, литературные приложения к журналам, и, кажется, знал русский, потому что, когда подписывался «Cukier»34, «r» писал кириллицей.

Дедушка с бабушкой говорили на идиш, с нами иногда по-польски. Мама была из семьи Гампель, но утверждала, что принадлежит к роду богатых Шпильфогелей и Мендельсонов. Отец подтрунивал: «Ты только подумай, Шпильфогель, Мендельсон, а подушки, которые тебе достались от мамы, жесткие, как камни! В них должен быть пух, твоя мать, видно, нас надула!». Бабушке повезло, она умерла незадолго до создания гетто, и ее похоронили как положено. Дедушку вместе с сестрой моей мамы и внуками, Халиной и Мареком, отправили в Треблинку.

Родители моего папы, бабушка Малка, по-еврейски «царица», и дедушка Файвель, то есть Павел жили в Радзыне. Они держали четырех коров и продавали масло. Евреев там было полно, а сейчас, похоже, это ПиСовский городок. Сыновья моего дяди из Радзына, которые успели перед войной уехать в Париж, выглядели как голливудские мачо. Ничего общего с тем карикатурным евреем, куклу которого сжег пан Рыбак на Рыночной площади во Вроцлаве35.

Бабушке повезло, она умерла незадолго до создания гетто, и ее похоронили как положено. Дедушку вместе с сестрой моей мамы и внуками, Халиной и Мареком, отправили в Треблинку

Обособленность выражалась, в основном, в кулинарных предпочтениях, евреи старались есть кошерное. По субботам не работали, а по воскресеньям торговля в Польше запрещалась, как сейчас. Еще в середине 30-х годов отец ходил по субботам на какую-то молитву, но, по-моему, он был неверующим. Как-то в Йом-кипур, Судный день, я застал его на кухне, он что-то ел и попросил: «Не говори маме». Она по пятницам зажигала свечи, только в лагере утратила веру, потому что где он, Бог?

Теперь я узнал, что праздник 11 ноября36 утвердили в 1937 году, но в моей гимназии этот день еще раньше был праздничным. Всех 400 учеников собирали в рекреационной зале и зачитывали доклады о Легионах37. Школа была мужская, еврейская, само собой — польскоязычная.

— Когда вы осознали, в какой стране живете?

— Я прекрасно знал, что такое ONR-Falanga38. Однажды, мне было тогда лет 13, полиция гналась за студентами, состоявшими в ONR, на тех были шапки братняков39. Студенты убегали от полиции, я — от них. Я спрятался на Белянской в воротах, они — за мной. Мы оказались в одной подворотне. Вдруг такое братство. Но их попытки пробраться на Новолипе со стороны Желязной улицы остались безуспешными. Там стояли носильщики-евреи, тааакие парни. Обмотанные веревками — их нанимали перевозить вещи вместо лошадей. Если бы националисты попали в их руки, им бы не поздоровилось.

— Папа не боялся, что парни из ONR вас побьют?

— Это я боялся, что его побьют, но он был не из пугливых. Однажды отвел меня — чему я сегодня изумляюсь — в знаменитое кафе Семадени40 на первом этаже «Театра Народовы». Вероятно, он гордился своими знакомствами. Там были какие-то предприниматели, например, Гутгельд, который строил дома и выгодно их продавал, а отец монтировал в них канализацию и водопровод. Когда моя сестра выходила замуж — свадьбу справляли у нас дома, — пан Гутгельд прислал «мерседес», чтобы молодые могли поехать в синагогу. Никогда не забуду водителя, который пил у нас на кухне водку и говорил мне: «Одной рюмкой больше, пятью километрами в час меньше». Мозг — странный инструмент, такие сцены помнит, другие — нет.

Евреи знали, что есть разные поляки. В нашу гимназию пришел учитель польского Миллер, нееврей, который раньше преподавал в польской гимназии «Просвещение». Когда там устроили гетто за партами41, он снял со стены распятие и повесил его в той части класса, где сидели ученики-евреи. Его за это выгнали, и он пришел к нам. Под псевдонимом Андре Сийон он написал роман «Его превосходительство смотрит мир» («Jego ekscelencja ogląda świat»), полкнижки занимали чистые листы — цензура тогда оставляла следы, не скрывала, что повычеркивала. Действие происходит якобы во Франции, но все знали, что имеется в виду Мосцицкий.

Отец был экономным, некоторые говорили, что он скупой. На мой взгляд, нет, он вывозил моих сестер в Крыницу и Закопане, а когда Стелла вышла замуж, получила от него четвертую часть дома на улице Злота. Меня планировал отправить в Англию изучать медицину, чтобы сын стал доктором. Этого не случилось, потому что началась война. Но здесь поступить в институт было труднее и здесь ввели гетто за партами. Пани Гаевская, автор книги о Леме, подчеркивает, что у него была «пятерка» по религии, а религия — иудейская. Да, но не потому, что он был таким верующим, а потому, что, если у еврейского абитуриента не стояла «пятерка» по религии, это означало, что он коммунист, а таких вообще не принимали в университет. У меня тоже по религии «пятерка», а я был неверующим. В «Новолипе»42 я рассказал о том, как бросил вызов Господу Богу — попросил спасти моего больного двоюродного брата Витуся, а Господь Бог его не спас. Это был конец.

— Вы где-то пишете, что еврей неверующий, без пейсов — «пейсимист».

— Это Хенрик Вольгер43 так написал перед войной в львовском сатирическом журнале «Chochoł», конкуренте журнала «Szpilki», пять номеров только вышло. Журнал закрыли, потому что там опубликовали стихотворение «Песнь о расовом загрязнении» («Pieśń o hańbieniu rasy») Леона Пастернака, неплохое с поэтической точки зрения44. Пастернак, муж Рышарды Ханин45, сочинил поэму от имени еврея, у которого польская любовница. Предвещающую расизм.

Тогда говорили, что евреев нужно выслать на Мадагаскар, поэтому Тадеуш Холлендер46 написал сатирический роман «Польша без евреев» («Polska bez Żydów»), который публиковался в отрывках в коммунистическом журнале «Dziennik Popularny». Работавший у папы пан Леонард Мицинский журнал читал — пришел как-то к нам со своим сыном и говорит ему: «Не будет евреев — увидишь, все полетит в тартарары», — а сын на это: «Ну!».

Тогда говорили, что евреев нужно выслать на Мадагаскар

— А что говорили о Дмовском?

— У нас к нему не слишком хорошо относились, хотя мы не знали, что он тоже пишет антисемитские романы, как Выбрановский.

Все верили, что санация47 нас защитит. Но когда Адам Коц основал в 1937 году Лагерь национального объединения (Obóz Zjednoczenia Narodowego) и заявил в речи, что Польша — католическая страна, что католицизм — господствующая религия, люди схватились за головы. Польша была страной и православных, и протестантов, и евреев. Начались погромы — в Пшитыке, в Миньск-Мазовецком… Обречены были евреи, которые оборонялись. В скобках замечу, что на их защиту встал вильнюсский адвокат Вацлав Шуманский, дедушка Яна Томаша Гросса. Его мать, Шуманская-Гросс, дружила с Налковской, я познакомился с ней после войны, она тоже была литератором, женщина необыкновенно утонченная.

Премьер Славой-Складковский сказал, что не допустит жестокости по отношению к евреям, но экономический бойкот — конечно. Появились магазины с вывесками «христианский магазин», которые евреи называли «конечными». С этим связана невероятная история — во время войны Лондон по решению Сикорского и других противников санации не принял Складковского. И куда он уехал? В Палестину, где открыл колбасный магазин — никто ему не говорил, что это «конечный магазин». Если существует какая-то еврейская мудрость, то она состоит в том, что нужно смириться с жизнью. Не со смертью, а с жизнью. Позволить людям жить. Ему позволили жить. Потом он уехал в свой Лондон и там умер.

— Какие были настроения перед самой войной?

— Все происходило постепенно. Первый муж Стеллы работал в компании, производившей авиационные болты, зарабатывал 800 злотых в месяц — большая зарплата, учитель гимназии получал 350 злотых. В общем, в Польше можно было жить. Хотя один из Гампелей сбежал в Гданьск, опасаясь процесса за торговлю сахарином, это запрещалось. Вскоре вернулся — видел, что тамошние немцы фашизируются. Вы знаете, как называлась книжка молодого Ксаверия Прушинского48? «Сараево 1914, Шанхай 1932, Гданьск 193?». 25-летний Прушинский предвидел, что война начнется в Гданьске накануне 40-го года.

А я помню, как возвращался поездом из Отвоцка, он был битком набит людьми, и кто-то кричал: «В Силезии знали, что делать, они запретили евреям садиться в поезда!». Это было за два дня до войны. Уже началось.

На Новолипе мы все равно верили, что Войско польское справится. «Англия с нами, Франция с нами, насрать нам на Гитлера, хей…», — так тогда пели. Мы, гимназисты, копали противовоздушные рвы. Собирались возле Галереи Люксенбурга49, которую потом взорвали. Приходило много актеров, копать стало модно, я помню Адольфа Дымшу50 с лопатой. Тогда я понял, что для пользы дела недостаточно тяжело работать, нужно еще иметь крепкие руки — у меня вскочили волдыри. Полицейский, который за нами следил и выдавал справки, что такой-то участвовал, похвалил меня: «Ты неистовый».

О том, что происходило потом, рассказывает пронзительное стихотворение Ружевича «На рубку дерева («Na ścięcie drzewa»), великолепное. Две главные удачи в моей жизни — Прушинский и Ружевич, выдающиеся читатели, друзья.

— Вы думаете иногда о том, какой была бы Польша, если бы евреи выжили?

— Нет. Я думаю о товарищах по гимназии, о том, как мы отдыхали в Кросценко в школьном лагере и пели песни из американского мюзикла «Король-бродяга», переведенные Тувимом: «Топот ног. Ритмичный топот ног. По тротуару…». Такие талантливые, полные жизни. Я думаю о девочках, которые стояли на галерее на берегу Вислы, у бассейна «Макаби», и пели шлягеры, а мы для них перепрыгивали через ящик на песке. Я тогда совершил прыжок всей своей жизни. Накануне войны. Все они погибли.

В мае 39-го года, через несколько дней после речи Бека51, гимназии отдавали дань уважения призраку маршала Пилсудского в Бельведере52. Там была красивая девочка Гина. Когда позже меня во время бегства из Варшавы на восток схватил немец, он заподозрил, что я еврей, но нашел у меня фотографию светловолосой Гины и поверил, что нет. Ее фотография меня спасла. Гине я сделал копию той фотографии, она хотела вернуть мне деньги, но я ответил, что у меня все в порядке с финансами. Потом жалел, что не встретился с ней. И что, когда увидел ее в октябре 39-го на улице Лешно53, в сером костюме, не крикнул: «Девочка, беги, спасайся». Она погибла в гетто.

Моя старшая сестра пережила войну, русские вывезли ее в Сибирь. Мирка и ее муж, инженер Мариан Торончик, погибли в Украине. Немцы отправили их в лагерь и, кажется, отравили выхлопными газами автомобилей, которые назывались «душегубками». Ипполита русские увезли из Львова в лагерь под Рыбинском, после нападения немцев лагерь распустили, Ипполит оказался на свободе — и пропал. Родители пережили гетто, потом их вывезли в Майданек. Они прошли селекцию и попали в трудовые лагеря в Скаржиско-Каменной. В 45-ом маму переправили в лагерь в Лейпциг, где уже не убивали. Папу забрали в Бухенвальд и убили накануне прихода американцев.

Маму я встретил в октябре, на Тарговой улице. Она уже знала, что я жив, потому что сосед столкнулся со мной в Люблине. Не узнала меня, я был в мундире. Смотрю: тень моей мамы переходит дорогу, седая. У меня — слезы из глаз. Мама привела меня к себе — она работала кухаркой у людей, выпрыгнувших из поезда, идущего в Треблинку. Девять парней. Один снова и снова рассказывал мне, что, когда нужно было распилить доски в вагоне, он отобрал у кого-то нож, сломал его, а этот кто-то крикнул: «Что вы делаете? Это нож из набора».

То есть евреи не знали, что их везут на смерть. Только польские железнодорожники жестом показывали им, как отрезают голову, и некоторые понимали. Я описал такой побег из поезда, идущего в Треблинку, в рассказе. Они не были пассивными, как утверждают некоторые ПиСовцы. Не были трусами, просто они не знали, что их везут на смерть. К слову, хочу напомнить, что профессор Панфиль, преподаватель, который написал, что евреям во время оккупации жилось лучше, потому что в гетто не устраивали облавы, получил премию от министра Залевской54. Медаль Комиссии национального образования.

Евреи не знали, что их везут на смерть

— А вы когда поняли, что здесь плохо быть евреем?

— О, еще когда мне было семь лет. Я стоял с портфелем у школы, мимо прошла девочка, дочка сторожа. Она сказала: «Ты, грязный жид!», — и пошла дальше. И тогда я что-то понял — мы незнакомы, а она так говорит, значит, я хуже, меня назначили худшим. Я принял это. И еще и поэтому не делал определенных вещей после войны.

— Каких?

— Я не хотел вступать в партию по разным причинам, но также по этой. Мечислав Яструн55 вышел из партии в 57-ом году. Спрашивает меня как-то в Доме творчества в Оборах о партии, я говорю, что никогда в ней не состоял, а он: «Вы умный человек».

Не могу поверить, что этого Дома больше нет, мы все туда приезжали. Я бы отправил туда сына, чтобы он мог писать. Вспоминаю, как Бжехва ходил там с резиновой клизмой и брызгал в моих детей водой в «мокрый понедельник»56. Потом, когда лицо его было уже мертвенно-бледным, Янка, его жена, говорит: «Скажи ему, что он хорошо выглядит».

Человек готов погибнуть в бою, в катастрофе, от болезни. Но не готов к тому, что нужно умереть, так как истекло определенное количество лет.

— А вы как об этом думаете?

— Я думаю только о завтрашнем дне, не строю планов. Мне не нравится умирать. Мне нравится жить, даже в таком мире. Нравится наблюдать, ждать провала людей, которые его заслужили.

— Кажется, у вас уже есть могила на Повонзках57, там, где ваша жена.

— Мне выделили могилу на Аллее Заслуженных после смерти Рены, чтобы ее можно было похоронить. Я сам заказал памятник у резчика, сам рисовал. Я осознавал, что это моя могила. Я не спешу, хотя, когда склоняюсь над этой могилой, говорю Рене: «До встречи». Она не хотела религиозного прощания, но мой сын, который сам выучил иврит — он невероятно способный писатель, — читал на похоронах кадиш. Я говорил «амен», что значит на иврите: да будет так58.

— Вы когда-нибудь кого-нибудь убили? На фронте или во время скитаний по Азии?

— Думаю, нет. Участвовал в поединке: мы с поручиком Вадецким, который только что освободился из лагеря для польских офицеров, стреляли в немца, а он в нас. Потом мы перестали и он перестал. Это уже в 1945-ом, на западе от Нысы, во 2-й армии Войска польского. Единственный раз, когда я стрелял в человека. До этого, когда я оказался на фронте после вторжения Красной армии, в день, когда мы должны были перейти в наступление в январе 42-го, меня спас приказ Сталина. Он приказал убрать с фронта всех, кто не родился в Советском Союзе. Я прощаюсь с товарищами, отдаю им свой спирт — каждому полагалось сто грамм спирта перед атакой, — а они: «Ты уже к нам не вернешься». Если бы я остался с ними, погиб бы, потому что как пулеметчику мне пришлось бы их прикрывать, отступать последним, а там была мясорубка: из 130 человек спаслись 18 ребят.

— А за что вы получили свой «Крест храбрых»?

— Ситуация иногда требовала смелости вне поля боя. Это было на Нысе, нам не хватало боеприпасов. Я шел за оружием, не мог перебраться через окопы, полные солдат, выскочил наружу и в меня стали стрелять, а я побежал. И кто-то «донес» на меня, что перед лицом врага и т.д.

— Репарацию от немцев вы не хотите?

— Нет. Все улажено. Мы получили чудесные города. Они их покинули. Щецин, Вроцлав, Еленя-Гура, Валбжих, Згожелец… Как освободитель западных земель я помню — карта у нас в армии была немецкая, — что Жоры назывался Зорау, Гожув — Ландсберг и т.д.

Враждебность по отношению к соседям сегодня абсолютно неуместна. Никакой войны не будет, для меня война — это раненые и убитые. ПиС тоже не ждет войны, коль скоро Мацеревич59 убрал несколько десятков опытных генералов, самых независимых. Ни один лидер не отказывается от таких генералов перед лицом опасности. Думаю, что ПиС боялся путча, боялся, что армия захватит власть.

То, что сейчас происходит в мире, уже случалось в истории. Может, кто-то посчитал, что людей слишком много? Не потому, что места не хватает, а из-за диоксида углерода. Семь с половиной миллиардов человек выдыхают больше, чем два миллиарда. Сейчас как раз много говорится о том, что массовое разведение коров увеличивает выброс диоксида в атмосферу, но ведь дело не только в коровах. Знаете, у меня нежное чувство к коровам как у бывшего пастуха. В «Прекрасных годах» я пишу о психике коров. Однажды я пас стадо в колхозе. На дороге лежала мертвая корова, я не употребляю слова «дохлая». Мои коровы окружили мертвую и начали мычать, что-то вроде реквиема. На следующий день я возвращался с коровами той же дорогой, мертвую уже забрали, но они окружили то самое место и снова мычали. С тех пор я знаю, что они что-то переживают.

То, что сейчас происходит в мире, уже случалось в истории. Может, кто-то посчитал, что людей слишком много?

Это было летом 1941-го в украинском колхозе, на Дону. Украинцев называли «хохлы», а казаков — «кацапы». После нападения немцев на Советский Союз я эвакуировался из Домбровицы на Волыни вместе со школой, в которой учился. Мы ехали на восток, помогать в сельском хозяйстве. Советскую промышленность во время войны спасали женщины и польские евреи. Я был беженцем.

Как-то Ярузельский, уже после трансформации60, как пенсионер, говорит мне, что мы пережили одно и то же. Я говорю: «Пан генерал, мы пережили не одно и то же. Вас вывезли, а я был беженцем. Я бежал». Он ответил анекдотом. Он вообще изменился в лучшую сторону. Несмотря на то, что ему можно предъявить много претензий. Военное положение — спорный момент, но до того он провел чистку в армии и вошел в Чехословакию, он должен был протестовать, уйти из армии, но не сделал этого. Что не в его пользу.

— А та шутка генерала?

— Он мне сказал: «Есть такой анекдот: дам пять Аушвицей за одну Сибирь».

— Вы пишете, что военная переводчица заронила в вас убежденность, будто ваша судьба — быть бездомным и голодным.

— Больше всего я голодал в Узбекистане, в Янгиюле. Когда не мог попасть в армию Андерса. Все было по карточкам, у меня ни гроша, нечего продать. У меня перед глазами плыли красные пятна, я думал, что это тиф. Пришел с приятелем в амбулаторию — такие вещи были хорошо организованы в Советском Союзе, — мне измеряют температуру, а у меня 35,7. От голода. Спать ходили в чайхану, «чай» — это чай, а «хана» по-узбекски — комната. Чайная под открытым небом, лавки, на которые можно лечь, нас не выгоняли. Я решил ехать в рабочий батальон, потому что к лопате прилагались 600 грамм хлеба.

Любопытно, что в детстве я много читал о голоде. «Голод» Кнута Гамсуна, «Неутоленный голод» («Głód niezaspokojony») Станислава Лукасевича61. Я познакомился с ним после войны, он очень тепло ко мне относился, потому что я знал его прозу. Он оказался антисемитом, но мне везет, некоторые антисемиты любят меня читать. Как-то в 68-ом он встретил меня на улице с Эдвардом Мажецом, деятелем Народного движения, порядочным человеком. «Пан Юзеф, — говорит Лукасевич, — вы же не уедете, правда? Потому что я обижусь». А тот, второй: «Хэн не уедет, потому что он поляк!». Я разозлился. Я не должен уезжать, потому что он обидится. Тогда почему он не протестовал?

Сразу после войны писали еще и для общества, каждую книжку обсуждали за кофе в Союзе литераторов. А сейчас? Когда у меня проходят встречи с читателями, то для одних я — человек, который разговаривал с Тувимом, а для других — который видел, как играет Вилимовский62, силезец, то ли поляк, то ли немец, он болел футболом. Но не играй он за сборную Германии, его отправили бы под Сталинград, так что выбор был рациональный, иначе бы он погиб.

— О чем вы разговаривали с Тувимом?

— Очень непосредственный человек. Например, рассказывал мне, как Маяковский, когда они сидели в кафе отеля «Европейский», увидел памятник князю Юзефу с мечом, указывающим на восток63 и спрашивает: «On tak protiw nas?».

Я считаю, что Тувим — величайший поэт довоенной Польши. Бой-Желенский говорил: величайший певец Польши.

— А вы, почти ровесник Независимой Польши, как теперь живете, что поделываете?

— С утра нужно измерить давление, закапать глаз, выпить чаю, съесть завтрак — вот день и проходит. Хорошо, если удается найти час для себя, что-нибудь записать.

— Скромные запросы.

— В доме должен быть хлеб. Когда-то мы ссорились с женой из-а того, что я утром выходил за хлебом. Она воспринимала это как укор в свой адрес, будто она мало купила. Она все переживала по-своему, я — по-своему. Утром я ем черный хлеб, вечером — белый. Привычка еще со времен жизни на улице Новолипе. Селедка и черный хлеб с помидором — такая еда была у нас дома. Скажу вам по секрету: сегодня таких помидоров нет.

Источник: Gazeta Wyborcza