Даниэль Рыхарский (род. 1986) — визуальный художник, активист. Занимается художественными произведениями в деревенском пространстве, основоположник деревенского стрит-арта. Родился в городе Серпц, живет и работает в деревне Курувко, в Кракове и Щецине. В 2005 — 2009 учился на факультете искусства краковского педагогического университета им. Комиссии национального образования (KEN). В 2016 году стал лауреатом престижной польской премии «Паспорта «Политики»» за особые заслуги в культуре в номинации «Визуальное искусство».

Интервью, записанное польским репортером Мариушем Щигелом, посвящено выставке Даниэля Рыхарского «Пугала», которая открылась в Музее современного искусства в Варшаве 15 февраля. Ее тема обыграна в названии, которое в польском языке имеет двойное значение: «пугала» по-польски — «strachy», и это же слово означает страхи, о которых в своих работах говорит художник — страхи и предрассудки, усиливаемые религией, набирающей силу в его стране и оказывающей влияние на жизнь светского общества и усугубляющей его расслоение. Важное место в экспозиции отводится проблеме ЛГБТ-сообщества, его взаимодействия с социумом и Церковью. Обращаясь к зрителю на языке искусства квир, художник предлагает ему реорганизовать способ мышления, иначе посмотреть на политические разногласия, найти иной путь разрешения конфликтов. Проект предлагает не только пересмотреть систему ценностей в искусстве — он последовательно подводит к новому, инклюзивному способу мышления об отношениях. Выставка «Даниэль Рыхарский. Пугала» продлится до 22 апреля.

Перевод с польского Антона Маликова и Ольги Чеховой

«Не так давно здесь стояла автобусная остановка, где встречались люди, а теперь ничего нет. Так что в Курувко благодарная почва, чтобы возродить такие встречи при помощи искусства».

— Сперва, — рассказывает он, — ко мне подошел монах и объявил, что я не могу просто так стоять перед костелом и что должен уйти.

— Но ведь любой имеет право стоять.

— Поэтому я не сдвинулся с места. Тогда он вернулся, сфотографировал меня, потом пришел в третий раз и сказал, что они вызывают полицию… Но я не ушел. Простоял, сколько смог, несколько часов. Декабрь, мороз…

— А табличка была тяжелая?

— Да, металлическая. Я все время держал ее в руках. Повернув выгравированной надписью к прохожим: «Катехизис католической Церкви о гомосексуалистах: «Надлежит относиться к ним с уважением, сочувствием и деликатностью. Надлежит избегать проявлений по отношению к ним любых видов дискриминации». ККЦ 2358». И все. Я принес ее к доминиканцам на улице Фрета в Варшаве.

— Почему туда?

— Мечтал повесить у них. Мне казалось, что это место, где существует та самая хваленая открытая Церковь, то есть где меня не изобьют, а может даже поговорят. А кроме того, у меня была очень личная причина стоять именно там. Я встречался с монахом оттуда. Он больше там не работает. Ушел и открыл салон красоты. Так что, скажем так, это был знакомый мне монастырь, и я думал, что там смогу чувствовать себя в безопасности. Верующие реагировали на табличку по-разному: кто-то осуждал, кто-то одобрял. Одна женщина заявила, что Бог создал гомосексуалистов, чтобы мы не слишком активно размножались, потому что Земля перенаселена.

— Иначе говоря, ты был живой стеной.

— Я объяснял, что у себя в деревне собрал фигурки Христа с надгробий и переплавил их в табличку.

— Ты их с могил отрывал?

— Не-е-ет! Когда кто-то ремонтирует памятник, ему нужно куда-то деть заржавевшего Иисуса на распятии. Все распятия — из моей деревни Курувко и из соседнего города Серпц. Для резчиков они — настоящая проблема, так что я стал покупать у них старые алюминиевые крестики. В общей сложности набралось 60 килограмм. Еще я собирал их у местных. У нас в деревне, когда люди хотят избавиться от металлического креста, оставляют его возле часовни. Ксендз сказал старосте, что такого заржавевшего Иисуса можно закопать в землю. Я подумал, что священность этих распятий не должна быть аннулирована. Поехал к плавильщику под Краков, который переплавил их в табличку.

— А идея надписи?

— Большая часть общества причисляет себя к католикам, но знакомо ли большинство с катехизисом? И знает ли, что там сказано об отношении к гомосексуалистам? Накануне в Варшаве прошел «черный протест», а тот доминиканец сказал, что знает: одно с другим связано, поэтому уходи отсюда немедленно со своими политическими лозунгами. Я ответил, что это ведь цитата из катехизиса. И я очень хочу повесить табличку где-нибудь в их церкви, и можно ли поговорить с приором. Тот сказал, что приор не хочет встречаться. Я еще верил, что найдется церковь, в которой можно будет повесить табличку…

— И?

— Я был очень наивен. Рассчитывал, что, может, откликнется музей, галерея и приобретет мою работу для своего собрания. Но учреждения, связанные с искусством, очень консервативны. И тогда критик Иво Змысьлёны1 познакомил меня с частным коллекционером, который купил табличку назло музеям.

С критиком мы едем в Курувко, под Серпц, находящийся недалеко от Плоцка. В машине Иво Змысьлёны рассуждает, что если кто-то через 50 лет захочет понять Польшу нашего времени, то сможет вызвать ее к жизни только с помощью работ Даниэля Рыхарского. Даниэль, который тоже едет с нами, между прочим замечает, что если мы хотим перекусить, то нам нужно заехать в «Бедронку»2 в Гоздово и купить замороженные крокеты. Бабушка не должна нервничать из-за того, что ей неожиданно нужно накормить столько мужиков.

— Ведь они здесь сходятся, — говорит Иво Змысьлёны, — как в линзе — две Польши. Два полюса правды.

— Какие два полюса?

— С одной стороны искренняя религиозность, прочная, подлинная связь с культурой и традицией Церкви, с другой — эта бескомпромиссная, прямо-таки отчаянная отвага в стремлении к автономности и собственной индивидуальности. Но нужно быть осторожными!

— Зачем?

— Чтобы не поставить Даниэля на одну полку с Козырой, Жмиевским или Сасналем. Потому что, в отличие от работ художников критического искусства, его творчество нельзя назвать строго политическим. Оно скорее этическое или даже эмпатическое.

— Я примкнул к группе верующих геев и лесбиянок «Вера и радуга» («Wiara i Tęcza») и надеялся, что Церковь нас примет. К сожалению, я достиг того предела, когда ожидание было уже выше моих сил. И пришел к выводу, что Церковь — институция, которая поддерживает насилие. Так появился «Крест».

— Тот, что на выставке «Поздняя польскость» («Późna polskość»)?

— Да. Я сделал крест из дерева, на котором повесились люди ЛГБТ.

— Люди? А нормально нельзя сказать?

— Нет. Потому что они повесились из-за гомофобии в своей деревне, а если придать это огласке, у их семей начнутся проблемы. Это были очень молодые люди.

— Они совершили самоубийство в лесу?

— Это даже не лес, скорее большое поле, а посреди него роща, вдали от дороги. Мы поехали туда со знакомыми на «вэне», отыскали человека, который обнаружил их тела. Он показал нам дерево, а я заявил, что мне нужно его срубить. Мы пошли к хозяину поля. «Я хочу купить одно дерево». Тот был уже довольно пьян и сказал, что и речи быть не может. Попытка провалилась. Мы вернулись к тому первому мужику: «Буду честен: я приехал за этим деревом, хочу сделать из него крест». Мужик: «Не слушайте его, идите и срубите». Я срубил, но мне это дорого обошлось, в жизни не испытывал большего стресса. Никогда. К тому же я тогда переживал тяжелый период, потому что мой парень, монах, с которым мы долго встречались, вдруг исчез, и я полгода не мог с ним связаться. Оказалось, он нашел другого парня. Можешь себе представить? Ты ждешь кого-то восемь лет, и вдруг он уходит из монастыря ради другого? Меня это сломало. Мне пришлось взять полгода отпуска на работе в институте, вытащил меня только «Паспорт Политики». И этот крест мне самому стал близким.

— А дерево было большое?

— Вот нет! Меня поразило, какое это неприметное дерево, у меня есть фото.

— Сосенка.

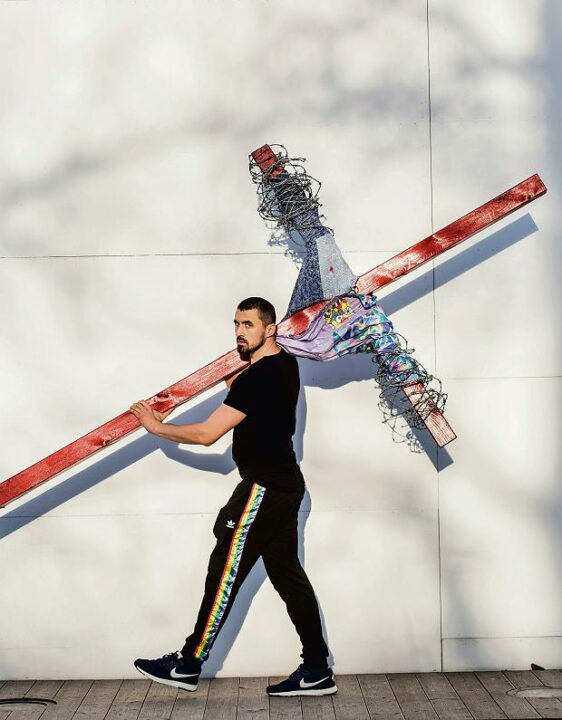

— Как кто-то мог на ней повеситься? Когда крест отстоял свое на выставке, я взвалил его на спину и обошел знаковые места Варшавы. Пришел к Президентскому дворцу. Чтобы на месте креста, символизирующего национальную трагедию 10 апреля3, на короткое мгновение установить другой крест, который символизирует другую трагедию. Потому что гомофобия и растущее число самоубийств среди подростков, совершаемых из-за нее — это тоже национальная трагедия. Ну вот, смотри, это я возле дворца. Простоял два часа.

— Ты ничем не отличаешься от приверженцев смоленского культа.

— Даже критик искусства заметил, что если бы я украсил крест радужным флагом, было бы ок, а так все думали, что я стою с обычным крестом. Разве что люди подходили, а я рассказывал историю своего креста, и это производило сильное впечатление. Они не подошли бы, если бы увидели радужный флаг. Благодаря тому, что его не было, я достиг большего понимания.

— Потому что человек с ними делится, а не демонстрирует.

— Именно! Достаточно того, что я сшил себе тренировочный костюм ЛГБТ.

— Чем он отличается от костюма гетеро?

— Полоски «адидаса» я переделал в радужные. Радужные лампасы по всей длине.

— Ты ходишь в нем по Курувко?

— Он висит у бабушки. Я сказал ей, что это костюм ЛГБТ.

— Ты употребляешь здесь, в деревне, аббревиатуру «ЛГБТ»? Ее и запомнить-то, наверное, трудно…

— Нетрудно. В Курувко это слово уже популярно. Бабке, ей 72, оно даже надоело. А поскольку я много выставочных проектов готовлю одновременно, а делаю их часто у кого-нибудь во дворе в деревне, то моя бабка теперь начинает зевать, когда слышит «ЛГБТ».

— Как ты втянул в это людей?

— Я нарисовал более ста граффити с изображениями животных-гибридов. Например, «кроликолис», а мой любимый — «лисаяц». И каждый хозяин хотел на свой сарай такого зверя, они сравнивали, чей красивее. Я устроил в деревне зимний сад, где собрал ненужную технику, сельскохозяйственный инвентарь и сварил, придав предметам форму цветов. Раскрасил яркими красками — получилась в каком-то смысле метафора возрождения культуры в Курувко. Смотри.

— А изящные!

— А это «Галерея-часовня», которую мы построили с нуля вместе с дедушкой. Постамент, на нем стеклянная витрина, а сверху крыша из панелей солнечных батарей, и она сама заряжается. Первый проект я сделал с профессором Збигневом Салаем из Академии изобразительных искусств в Кракове: мы подключили датчик движения, с помощью которого, когда кто-то проходил мимо — а жители Курувко ходят там как минимум дважды в день, потому что неподалеку находятся пастбища, где пасутся коровы, — включался динамик. И часовня говорила их голосами «здравствуйте».

— Они, должно быть, тебя очень любят.

— У них не то чтобы есть выбор, вся моя семья оттуда родом, не получится меня вычеркнуть. Я окончил краковскую Академию изобразительных искусств, работаю в институте в Щецине, но лучше всего мне здесь. Местные знают, что со мной трудно работать. Когда мы вместе делали «Памятник крестьянину», я ничем не был доволен сразу.

— Деревня работала над «Памятником»?

— Он собран из инвентаря и предметов только отсюда. В основании — навозоразбрасыватель, который служил навозоразбрасывателем именно здесь. Молочный бидон, на котором держится скульптура — это молочный бидон старосты, а скульптура — сам староста, она даже сделана из настоящей одежды старосты. «Памятник крестьянину» — из здешних мест. Крестьянин сидит на бидоне и размышляет. Я выполнил его в позе Христа Скорбящего.

— Он ездит на бидоне вверх и вниз?

— Да, потому что это лифт. Крестьянин может подниматься и спускаться. Может въехать вверх, чтобы, например, что-нибудь прокричать. Этот «Памятник» — полноценная машина. В 2015 году я ездил в Варшаву к протестовавшим аграрникам. Они полгода стояли у конторы Эвы Копач4. Я спрашивал, какие проблемы у современной деревни, и, если делать памятник крестьянину, то каким он должен быть. Они мне рассказывали о текущей ситуации, даже записали меня в сельскохозяйственную «Солидарность». Попросили спроектировать для них знамя, на котором был бы святой Экспедит, то есть святой по безнадежным делам. Я спроектировал. Еще покажу тебе на фото, как «Памятник крестьянину» ездит по Польше, и его радостно встречают жители деревень, украшают флагами, цветами, как появляются надписи, например, «В защиту земли». И вообще от него всегда в восторге добровольная пожарная охрана…

Староста говорит, что у него на стене дома изображен конектототам, но тут же вспоминает, что Даниэль наприсовал ему конежирафа.

— А каково вам быть памятником?

— Сперва впечатляло, но сейчас уже ничего особенного, — говорит староста Адам Песта. — Когда Даниэль начал делать свои работы, то в его отсутствие в деревне я их показывал приезжим. Меня люди даже как-то называли, каким-то словом, только забыл, каким. Я с 1952 года, у меня проблемы с поясницей, не знаю, идти к хиропрактику, не идти, а то ведь одному поможет, а другому навредит. Ну а для этого памятника меня раздели, вы знаете?

— Чтобы Даниэль мог вас изваять?

— Не-е-е-ет, тряпки свои надо было отдать. Говорю: «Даниэль, для памятника крестьянину на барахолке возьми, они там по злотому». А он: «Нет, потому что там не аутентичные». Вот она, правда искусства, понимаете.

— И это искусство нужно в Курувко?

— Тут люди вымирают, хозяйства продают, отдают, забрасывают. Была сельскохозяйственная деревня, а осталось только три земледельца. А тем не менее, деревню не забывают, куда ни поеду, везде меня об искусстве в Курувко спрашивают. Так что я не могу Даниэлю совать палки в колеса.

***

— Нам нужно быть осторожными, чтобы не пойти на поводу у стереотипа польской деревни, мол там сплошной консерватизм, патология, и люди глупые, к тому же Церковь ими управляет. Но не думай, что я не забочусь о соседнем Серпце. Там я сделал «Остров». Позаимствовал мацевы из «Колосков»5…

— Из фильма?

— Да, Аллан Старский6 не возражал. Настоящие мацевы нельзя переносить, религия запрещает. Поэтому мы установили 26 копий мацев на острове, посреди пруда. Их поставили в длинный ряд, осветили радужными светодиодами. До войны в Серпце жило 4 тысячи евреев, а во время оккупации немцы заставляли их работать при углублении этого пруда. Хотели хорошее место, чтобы плавать по воскресеньям. Я придумал, что по всей длине под мацевами должна быть полоса искусственных цветов. Уложенных в радугу. А потом на встрече с местными жителями я открыто говорил на темы ЛГБТ, после несколько человек подошли, сказали, что гордятся.

— Чем?

— Тем, что такая тема в Серпце прозвучала. Впервые! При создании «Острова» даже должны были помогать ученики частного католического лицея.

— О!

— Но там по времени не получалось. Зато директор школы, ксендз Михал Керсновский организовал потом для учеников антидискриминационные уроки. А радужные цветы делали деревенские хозяйки, а точнее Общество взаимной помощи из Завидза. И еще помогал пан пожарный.

Пан пожарный поясняет: он с Даниэлем на одной волне. Хотя старше на 17 лет. В этом году он выходит на пенсию, потому что ему исполняется пятьдесят.

— Пожарные — объясняет пожарный Адам Вадовский, — это люди, которые несмотря на свои убеждения спасают каждого. Пожарный-антисемит должен спасти еврея. Или пожарный-еврей должен спасти антисемита. Говорят, что на дне этого озера лежат мацевы, у нас мацевами когда-то вымостили улицу. До войны Серпц был мультикультурным, а сейчас живет замкнуто, хотя местное пиво «Каштелян» и «Королевский» сыр всюду знают. Так что я обязан был подключиться, потому что пожарный — тот, кто объединяет. Для меня был волшебным момент, когда сажали цветы из промокашки.

— Волшебным?

— Я помогал сажать, так вот цветы на проволоке мы по одному втыкали в траву. Их было 4 тысячи — столько евреев жило в Серпце. Каждый посадил по 500-600, потом позвоночник болел. В какой-то момент я уже ничего не делал, но смотрю: еще коробка цветов… И я стал представлять, что цветок — это девочка, мальчик или старик. Про каждый цветок думал, что он — какой-то человек. Ну и переживание!

— Важное?

— Все должны такой урок толерантности выучить. Думаю даже, нужно устраивать уроки в школах: сажаем столько цветов, сколько человек погибло во время войны. Это учило бы уважению. К жизни. Да и искусство для меня имеет значение. У нас тут полно художников. В повяте живет 54 тысячи человек, в год проводится 5-6 художественных пленэров. Я тоже рисую. Пейзажи, портреты… Но только когда поставили «Памятник крестьянину» возле синагоги, в серпцком искусстве что-то стало происходить. Националисты вешали на памятник свои флаги и лозунги, другие потом — надпись «Конституция». И так этого «Крестьянина» друг у друга отбивали.

— Супер! Искусство как поединок.

— А с «Островом» получилось так, что некоторые чиновники его пережили, но радугу из цветов уже не могли пережить. А ведь для националистических сообществ люди ЛГБТ стали вместо евреев.

— Как вас затянуло…

— Многие меня спрашивали: зачем ты туда лезешь. Но пожарный должен быть смелым.

— В 33 года я решил, что хочу кое-что сообщить Курувко.

— Что?

— Что люди ЛГБТ по-своему повторяют судьбу Христа.

— Как это?

— Сейчас поймешь. Мне было важно, чтобы все темы моего творчества — ЛГБТ, теология, вера, религиозность, духовность и деревня — впервые сошлись в Курувко. Я думал о том, каким образом рассказать местным о повторении судьбы Христа. Я знал, что это должна быть акция, приносящая какую-то пользу, потому что в деревне хорошее — значит полезное, а все, что не приносит пользу — бессмысленно. Я с самого начала решил — пугала.

— От воробьев?

— Нет, от кабанов.

Потому что вскоре выяснилось, после совещаний, например с руководителем добровольной пожарной охраны в Курувко, что они не хотят, чтобы приехала «Вера и Радуга» и состоялась личная встреча. «Вера и Радуга» проводила кампанию «Знак мира», во время которой люди ЛГБТ встречаются с консервативными людьми, в том числе и в небольших городах, деревнях. Оказалось, это невозможно, но я решил, что можно привезти в деревню одежду.

— Чью?

— Геев и лесбиянок.

— Зачем?

— Чтобы одеть пугало от кабанов

— Серьезно?

— Да! Потому что архетипичное, традиционное пугало — это крест, тряпка, шапка, горшок на голове. У пугала есть плечи, и одежду на него можно надеть. Так что я с самого начала решил: сделаю пугал, но на разных крестах, из разных конфессий. Поставлю их в поле. Тут мне было не обойтись без советов соседей, как такое пугало должно выглядеть, чтобы оно подействовало. Мне сказали: возьми колючую проволоку, ею нужно обмотать низ пугала. Так кабан станет о него чесаться, а если будет колючая проволока, он уколется и больше не придет. Еще сказали купить специальное средство с запахом, отпугивающим кабанов, и намазать им одежду. И так они давали мне советы и одновременно привыкали к теме. Интересно, что сначала они смотрели на это с большой долей скепсиса, с юмором, и это тоже было для меня важно. Потому что с одной стороны проект очень серьезный, содержит теологию, а с другой — он немного забавный и бунтарский. Люди постепенно стали понимать, что мы говорим о серьезных проблемах. Я не смог бы касаться таких тем в Курувко, если бы раньше мы с его жителями не рисовали животных-гибридов на домах. Им нужно было подготовиться к такому проекту. Сейчас они готовы.

— Где стоят эти кресты ?

— Сейчас увидишь — на поле бывшего старосты, где больше всего кабанов рыщет. 21 крест, все разные. Православные, католические, крест Святого Павла, «холерный крест»… Я постоянно думал о том, чтобы внешне смотрелось интересно. Лес крестов!

— Черт, как холодно!

— Я как раз хотел поставить пугала в январе, когда совсем хуево. А не летом, когда Курувко — рай.

— А вот эта разноцветная куртка?

— Одного такого, Доминика, его избили националисты. Я стал получать одежду от людей ЛГБТ. А! И такая важная вещь в идее этой работы, обязательно запиши: одежда не прибита к кресту, как был пригвожден Христос. Она натянута на кресты, пришита к ним, обмотана колючей проволокой, веревкой, так, чтобы показать, как люди ЛГБТ преодолевают судьбу. Что связано с притеснением, если говорить обобщая, религиозным. Одежда будто подвергалась пыткам.

— То есть хозяева одежды были жертвами насилия?

— Изначально я хотел шмотки только тех людей, которые, например, были избиты. Но пришел к выводу, что на самом деле каждый из людей ЛГБТ так или иначе пережил дискриминацию, и я сейчас не буду оценивать, кто в меньшей, а кто в большей степени… Знаешь что? Иногда за день я получал одежду от пяти человек, но не использовал ничего.

— Разборчивость художника?

— Дело в цвете. Принцип таков, что я выбирал вещи очень интенсивных оттенков. Черный или темно-синий пропали бы, потерялись на буром поле. Не каждая одежда подходила к конкретному кресту. Кресты разных цветов, так что методом проб и ошибок я вешаю одну блузку, потом ее подрезаю, пришиваю другую, потом отрезаю часть, пришиваю кусок платья, они все друг с другом смешиваются, соединяются, никогда не бывает так, что, например, целая блузка, платье или куртка конкретного человека висит на одном кресте. Бабушка мне постоянно помогала с шитьем. А я все кресты лакировал и смолил. Купил такой жидкий пластик, пропитал им одежду, и она окаменела. Когда она приедет наконец в Варшавский музей современного искусства, ее будет совершенно невозможно деформировать.

— Окаменела? Очень символично!

— Моя бабушка относится к этому с абсолютным юмором, так, отстраненно. Приезжал как-то мужик из сельскохозяйственного агентства7, увидел, что у нее во дворе под навесом свалена гора крестов. Домишко того и гляди развалится, и повсюду наряженные кресты, колючая проволока… Он остановился, начал фотографировать пугала и спрашивает, что это. А бабушка отвечает в своем духе: «А-а-а-а, я, знаете, блядей и педерастов на крестах вешаю».

Бабушка смотрит с удивлением и говорит мне: «Господи, до чего вы похожи на дядю Тадеуша! Ну точно, будто Тадеуш из гроба вылез!».

— Тадеуш был художником, — поясняет Даниэль, — и проект зимнего сада я делал, вдохновившись его картинами, потому что дядя в свободное время рисовал сельскохозяйственные машины.

— Да, Даниэль… — спохватывается бабушка, Анна Адамская, — новый ксендз сказал, чтобы ты ему позвонил. Он уже три месяца в приходе, а вы еще не виделись…

— Потому что предыдущий ксендз хотел меня наставить на путь истинный…

— На путь истинный? Я горжусь, что дожила до такого внука с докторской степенью. Шила ему, ешкин кот, это тряпье на кресты, что твоя фабрика. Даниэль резал, а я сшивала. Иванская немного помогала, но совсем чуть-чуть. Я всю жизнь в Серпце на пивзаводе проработала. Но куры, там, коровы тоже были. А сегодня даже сливного молочного пункта у нас нет.

— Большинство хозяев, кроме нескольких, не переоборудовало свои хозяйства после вступления в ЕС и не может продавать молоко, — объясняет Даниэль. — Так что сливной молочный пункт накрылся.

— Даже сливщик-разливщик тамошний уже умер, — добавляет бабушка.

— А сливщик-разливщик, — вставляет Даниэль, — был геем, здешним, местным.

— Не знаю, сынок, был ли он геем, он не женился, но к панипанам ходил. Ну, жил он с одним соседом…

— Который умер сразу вслед за ним… — заканчивает Даниэль.

— Так бывает в браках, где двое сильно любят друг друга, — говорю я, а бабушка хихикает. — Надо сказать, вы смелая…

— Боженька меня любит, так что не накажет.

— Почему вы так уверены?

— Потому что он мне много помогает. Никто меня от Бога не отлучит. И астма у меня, и два инфаркта, и сахарный диабет, и на глаз будет сейчас операция, а я все торчу на земле. А кто меня поддерживает? Бог.

Бабушка продолжает смотреть на меня с любопытством. — Знаете, что? — произносит она вдруг. — Когда я на вас смотрю, как на Тадеуша, то думаю, что люди — одна семья.

***

— А остальные жители не станут завидовать, что у бывшего солтыса есть пугала, а у них нет?

— Иногда кто-то просит, чтобы и у него что-нибудь сделали. И я или делаю, или нет. Соперничество больше всего ощущается на междеревенском уровне. Иначе говоря, в конкуренции между деревнями. У Сможево есть претензии ко мне и к Курувко из-за того, что я здесь постоянно что-то делаю, а у них почти ничего. И из-за того, что я отдаю предпочтение Курувко или деревне Гожево…

— Ага, значит ты отдаешь предпочтение Гожево, а не Сможево?

— Гожево — тоже нет. В этой деревне живет мой отец, у него автомастерская и там просто есть условия, чтобы я делал у него какие-то вещи. У его матери, которая умерла неделю назад, то есть у моей бабки, тоже были ко мне претензии потому, что я отдаю предпочтение Курувко. Действительно, мне ближе эта деревня, эти дедушки, эти соседи, а к Гожево я относился как к производственной базе. Мои родители развелись, и я больше был связан с семьей мамы в Курувко. Но на ситуацию повлияли еще и исторические обстоятельства

— Исторические?

— Курувко — деревня, в свое время находившаяся под панщиной. Моя семья жила в бараке на четыре семьи, они были даже не обедневшей шляхтой, а из служивших панам. И работавшие на панщине крестьяне всегда образовывали своего рода сообщество. Зато в Гожево жила бедная шляхта, к которой как раз принадлежала семья отца, и там подобного сообщества не сложилось. Они не объединялись вокруг чего-либо, каждый был хозяином на своем участке. А в Курувко у бедных людей был, например, крестьянский театр. И когда я начал работать в деревне, местные сразу же обратили внимание, что видят сходство с тем давним театром, о котором слышали. Кроме того Гожево находится очень близко от Серпца и перенимает городской уклад. Курувко располагается немного дальше, к тому же переживает сейчас период кризиса. Не так давно там стояла автобусная остановка, работал сливной молочный пункт, где люди встречались, а сейчас ничего нет. Так что в Курувко благодарная почва, чтобы возродить такие встречи при помощи искусства.

Отец Даниэля спрашивает, будем ли мы. По цвету — виски, на вкус — виски, но домашнего приготовления. Мы будем. Для очистки организма. — Выдержанная настойка, пропущенная через активированный уголь, зять так экспериментирует, — объясняет отец, Марек Рыхарский. Мы говорим о том, как обманывать зрение. Отец большой знаток в этой области, потому что в мастерской он красит машины. — Я говорю зятю: «Адам, начинаем творить иллюзию!» Кузов не перекрашивают полностью, только частично, а кажется, будто покрасили всю машину.

— Даниэль тоже своими произведениями добавляет вам иллюзий…

— Старостой я больше всего горжусь. Я не только фигуру — весь памятник делал. Лифт собрал, чтобы крестьянин поднялся. И когда его установили в Гожево, ему аплодировали. Я ко всем произведениям Даниэля руку приложил. И знаете, люди ему здесь даже бесплатно много помогают.

— А искусство им нравится?

— Они с удовольствием помогают, с удовольствием смотрят, но делают ошибку.

— Какую?

— Они приходят, рассчитывая на то, что будет красиво. А я им говорю: красив теленок, когда его корова вылижет. Не в красоте смысл. Ой, он коня нарисовал, как красиво! «Как не в красоте?» — удивляются. «Смысл в подтекстах», — говорю. Но нужно быть снисходительным, потому что здесь никакого искусства в глаза никто не видел. Только Даниэль его показал. И они уже поняли, что у него должна быть какая-то скрытая зацепка.

— Потому что тут все дело в послании, — добавляет жена отца.

— Суть искусства в том, — произносит отец и чокается с женой, — чтобы задуматься, поскрести в затылке и сказать: вот ведь, твою ж мать!

***

— Для выставки «Пугала» я готовлю одновременно десять работ. Одна из них — розарий из крови гея. Из крови, превращенной в смолу.

— А он верующий, этот гей?

— Это кровь христианина ЛГБТ, из «Веры и Радуги». Есть еще другой проект, который называется «Ку-клукс-клан». Мы как раз получили ответ от двух католических священников, которые согласились отдать свое облачение.

— С целью?

— Казулы и сутаны мы с бабушкой перешиваем в костюмы «Ку-клукс-клана» по его американскому каталогу.

— А священники знали, что отдают…

— …разумеется.

— Тебе не кажется тебе, что… — тут во мне говорит поляк — …что «Ку-клукс-клан» — это чересчур?

— Нет, потому что это критический голос, звучащий изнутри сообщества. Они отдают облачения не потому, что кто-то им приказывает, а исключительно потому, что так хотят.

— Они чувствуют вину?

— Они чувствуют вину за свою Церковь и хотят перемен.

— А эти священники — геи?

— Не знаю, не спрашивал. Я рад, что нашлись такие, потому что, честно говоря, уже похоронил проект. Думал, он не случится, а тем не менее…

— Даниэль, ты должен придумать маленький памятник словам «тем не менее».

— «Тем не менее»?

— Потому что это такие негромкие, но важные слова. Как будто ничего невозможно изменить. Как будто Польша должна быть Польшей, мы не откажемся от наших традиций, не отречемся от наших ценностей. А тем не менее…

Источник:

Gazeta Wyborcza. Duży format

Фото на обложке: Mateusz Skwarczek